医療業務において、発生頻度が高いミスの1つに誤薬が挙げられます。誤薬は、患者さんの命を危険にさらすため、絶対に許されません。

では、こうした誤薬はなぜ起こるのでしょうか。

そこでこの記事では、誤薬が起こる原因と対策、誤薬防止対策として役立つシステムについて紹介します。誤薬を防ぐために対策したいという方は、ぜひ参考にしてください。

この記事の内容

誤薬リスクは命にかかわる大きな影響を及ぼす

そもそも誤薬とは、本来の薬とは異なるものを服用させてしまい、身体的または精神的な健康リスクを引き起こすことを指します。

薬には、さまざまな種類がありますが、それぞれに副作用や相互作用があります。誤った薬を患者さんに提供してしまうと、身体に合わず副作用を起こし、最悪の場合には命の危険にもつながりかねません。

また、誤薬により本来の治療ができずに、回復までの時間が長引く可能性もあります。

さらに、誤薬が起きることそのものが患者さんの不安やストレスにつながります。

このように、誤薬は命に関わる大きな影響を及ぼすリスクがあるため、絶対に防がなくてはいけません。

誤薬リスクが発生する原因3つ

では、なぜ誤薬は起こるのでしょうか。

主な原因として3つ考えられます。

- スタッフによる薬の取り違え

- スタッフによる患者の取り違え

- 患者の飲み違え

スタッフによる薬の取り違え

誤薬の原因として考えられるのは、医療スタッフによるヒューマンエラーです。

なかでも薬の取り違えは、最も発生要因として多く報告されています。

薬は、先発品とジェネリックを合わせると、約25,000品目あるとされています。こうした膨大な数がある薬には、類似する役割のもの、似たような名前で違う効果の薬があります。

薬の名称や形状、容器などから誤って別の薬と判断してしまい、異なる薬を提供してしまうケースが挙げられます。

例えば、抗菌薬のセフカペン・ピボキシルとセフジトレン・ピボキシル、抗ヒスタミン薬のアレグラとアレロック、などがあります。

スタッフによる患者の取り違え

スタッフが患者を誤って取り違えることも誤薬リスクの一因です。

例えば、Aさんに渡すはずだった薬のセットを、誤って名前が似ていた(同性の方など)Bさんに服用させてしまうといったケースです。

利用者の取り違えを起こさないためには、名前も苗字ではなくフルネームで確認する、IDやその他の情報も用いる、ダブルチェックを行うなど、慎重に確認することが大切です。

患者の飲み違え

患者さん自身が、自宅などで薬物を飲み違えることも誤薬の一因です。

それぞれの薬には、必ず用法や用量、服用する時間などの注意点があります。それらを正しく指示できていない、理解できていないことでこうした事象が起こってしまいます。

複数の薬を処方する必要がある場合には、相互作用にも注意しなければなりません。

必要があれば、患者さんが飲み違えないように、1包化する、スタッフが小分けにする、見守ることなども必要でしょう。

誤薬防止策の6Rを紹介

では、誤薬防止策として大切な以下6つのRを紹介します。

- Right Drug|正しい薬物

- Right Dose|正しい用量

- Right Route|正しい用法

- Right Time|正しい時間

- Right Patient|正しい患者

- Right Purpose|正しい目的

上記は、医療分野で薬の適切な使用と誤薬の防止に関する基本的なガイドラインです。それぞれについて詳しくみていきましょう。

Right Drug|正しい薬物

薬には、数多くの種類があります。中には、名称や効果が類似するものもあるでしょう。

そこで薬剤名はもちろん、容量や濃度なども間違えやすいです。

そこで指示された薬剤であるかどうかを確認し、誤っていないか確認してください。

Right Dose|正しい用量

薬剤名だけでなく、指示された用量になっているかも確認しましょう。

症状に対して効果がある薬でも、用量を超えて過剰に摂取すれば、劇薬になりかねません。

誤った用量にならないように、正確に計測しましょう。

Right Route|正しい用法

薬剤は、用法の違いでも得られる効果は大きく異なります。誤った用法では、効果の低下だけでなく、副作用の発生にもつながりかねません。

そこで内服、静脈注射、皮下注射など、さまざまある投与方法から、指示された方法で適切に行いましょう。

Right Time|正しい時間

薬剤は、投与タイミングを守ることも大切です。

効果が期待できる薬でも、服用するタイミングを誤ると効果が得られず、最悪の場合悪影響を及ぼしかねません。

治療の効果を損なわないためにも、指示された時間で必ず与薬するようにしましょう。

Right Patient|正しい患者

薬だけでなく、患者を誤れば、同様に効果が期待できません。それどころか、命に危険を及ぼす恐れもあります。

そこで、与薬する患者さんを誤らないように、情報を収集・確認してください。

名前の似た患者さん同士でも正確に識別できれば、誤薬のリスクがなくなり、安全に薬を渡せるでしょう。

Right Purpose|正しい目的

薬剤の指示書には、その薬が一体どのような目的で与薬されるのかが記載されています。

その目的を患者さんにもしっかりと理解してもらうために確認し、伝えることが大切です。

患者さんが服用する目的を理解することで、誤薬のリスクを大幅に抑えられます。

誤薬防止対策にはシステムの導入が有効

誤薬は、患者さんの命に大きな影響を及ぼすことから、重要度の高い問題の一つです。

ところが、誤薬の防止にはヒューマンエラーの削減が必要であり、スタッフの確認だけでは限界があります。

そこでシステムの導入は、非常に有効な手段となります。

システムの導入により、機械的にチェック・管理することで医療スタッフの薬剤提供や管理で起こるエラーを削減する効果が期待できます。

誤薬防止システムとは?

誤薬防止システムとは、誤った薬の投与を防ぐために使用されるシステムのこと。主に医療機関や介護施設で広く導入されており、薬剤師や看護師が患者さんに対して誤った薬を投与しないようにサポートします。

誤薬防止システムに患者さんの情報をデータベース化して登録し、患者さんが服用した薬剤やその用量、服用のタイミングなども記録されます。

以降は、記録された履歴を元に投薬のスケジュールを決められるため、誤薬のリスクを最小限に抑えられます。

これまで薬剤師や看護師が薬を確認するにあたって、手作業で行っていたために膨大な時間とリソースがかかっていました。現在はシステムで行えるため、業務効率化にもつながります。

誤薬防止システムの選び方

誤薬防止システムにはさまざまな種類があります。そこで、3つの選び方のポイントを3つ紹介します。

- 運用方法で選ぶ

- 入居者の顔写真登録機能の有無で選ぶ

- 投薬の時間指定が可能なものを選ぶ

運用方法で選ぶ

誤薬防止システムの運用方法には、大きく3つに分けられます。

| モバイル端末タイプ | スマホアプリに服薬状況を記録して管理できるタイプ。 場所を選ぶことなく利用できるので利便性が高いです。 |

|---|---|

| 専用端末タイプ | 薬のバーコードを取り付けて、専用端末で読み込み管理するタイプ。 配薬するにあたって、読み込みとチェックがスピーディーに行えます。 |

| ロボットタイプ | 事前にセットした薬を排出できるタイプ。 一人ひとりに適した薬の提供ができます。 |

このように、さまざまな運用方法がありますので、医療機関の方針に沿って選定してください。

入居者の顔写真登録機能の有無で選ぶ

入居者の顔写真登録機能があるシステムなら、確認の手間が軽くなるので便利です。

テキストだけでは、患者さんの名前や情報の確認を誤るリスクを解消できません。そこで、顔写真もあれば、患者さんの情報を手軽に一致させられます。

なお、モバイル端末を活用したタイプなら、服薬状況の記入段階で写真の撮影も行えます。

投薬の時間指定が可能なものを選ぶ

投薬の時間指定ができることも大切な要素です。患者さんによって、投薬の時間は異なります。

投薬の時間指定ができれば、適切なタイミングでの与薬や薬の飲み忘れ防止にもつながります。患者さんの様子や状態を見ながらの調整もできるでしょう。

状況によっては、与薬時間に服用できないというケースもあるかもしれません。そこで誤薬防止のために、服用できないときに自動で収納してくれる機能があると便利でしょう。

このように、詳細な時間指定や服薬状況を踏まえた警告機能などが可能なシステムなら、誤薬のリスクを軽減させられます。

誤薬防止システムのおすすめ10選

では、誤薬防止システムのおすすめ10選をそれぞれ詳しく紹介していきます。

- nondi

- 誤薬チェッカー

- 服やっくん

- MEPS21

- 服薬支援ロボⅡ

- DOCOAS(ドコアズ)

- めでぃさぽ

- あんしん服薬くん

- コッくんお薬よ~

- 薬歴GooCo(グーコ)

nondi

| 運営会社 | PHBDesign株式会社 |

|---|---|

| 主な機能 | バーコードスキャン 顔写真表示 チェック履歴データ管理 臨時配薬確認 組み合わせ確認 |

| 費用 | 要問い合わせ |

nondiは、人に依存しない、正確性の高い配薬をするために開発されたシステムです。

バーコードでスキャンするタイプの誤薬防止システムで、顔写真認証機能では、配薬の際に顔写真が表示されるので、テキスト情報に加えて顔写真でも患者さんの照合ができます。

操作も簡単ですぐに覚えられるため、スタッフの負担も軽減できます。薬の準備から配薬までのフローにおいて正確性と効率化が図れるでしょう。

誤薬チェッカー

| 運営会社 | 株式会社アイトシステム |

|---|---|

| 主な機能 | 配薬管理 配食管理 顔認証機能 |

| 費用 | 初期費用0円 月額利用料6,600円~ |

誤薬チェッカーは、QRコードとiPhone端末を利用した誤薬防止支援システムです。

薬袋にQRコードを張り付けておき、iPhoneアプリでQRコードを読み取る方式です。

服薬対象者に渡す前に、服薬対象者の名札や食券などのQRコードを読み取り、QRコードが一致した場合に正しい投薬対象者であることを通知する仕組みです。

専用ハードウェアは必要ありません。既存のiPhoneが使えるため、導入・運用コストを抑えられます。

服やっくん

| 運営会社 | 株式会社ノアコンツェル |

|---|---|

| 主な機能 | QRコード管理 飲み忘れ通知 サーバー管理 |

| 費用 | 要問い合わせ |

服やっくんは、モバイル端末を使った誤薬防止服薬支援システムです。

3種類のQRコードをモバイル端末で読み込み、薬を照会する仕組みで管理できます。

服やっくんの特徴は、服薬状況はモバイルで共有できて複数で同時にアクセスできること。連携がスムーズで、情報の即時共有が可能となります。

確認漏れや配薬遅れをメールで通知されるため、タイミングを逃さずに配薬できます。

MEPS21

| 運営会社 | 株式会社トゥーワン |

|---|---|

| 主な機能 | 静脈とバーコードのダブル認証 翌日セット機能 配薬情報の管理 電子カルテとの共有 |

| 費用 | 100〜500万円 |

MEPS21は、静脈・バーコード・パスワードの3重認証を備えた誤薬防止システムです。

配薬カートは、ダブルチェックによる誤薬予防を実現します。患者さんの静脈情報またはバーコードを読み込むことで、該当者のトレーだけが開放され、正確な配薬が確保されます。

さらに、翌日の薬剤分も事前に該当するトレーが解放され、効率的な事前準備が可能です。配薬データは電子カルテと連動できるのも特長です。情報の正確な共有をサポートします。

服薬支援ロボⅡ

| 運営会社 | ケアボット株式会社 |

|---|---|

| 主な機能 | カレンダー機能で配薬管理 薬の間違い予防 飲み忘れ・飲みすぎ予防 |

| 費用 | 本体セット170,500円 |

服薬支援ロボⅡは、服用時間になると音声と画面でお知らせしてくれる誤薬防止システムです。

ケアロボットを活用することで、利用者は自己服薬が可能となり、介助者の負担が軽減されます。

毎日の薬剤セッティングや飲み忘れのリマインダー作業が自動化され、正確に管理できます。

また、USBを使用することで4週間分のデータが蓄積され、服薬状況の追跡や評価がスムーズになります。

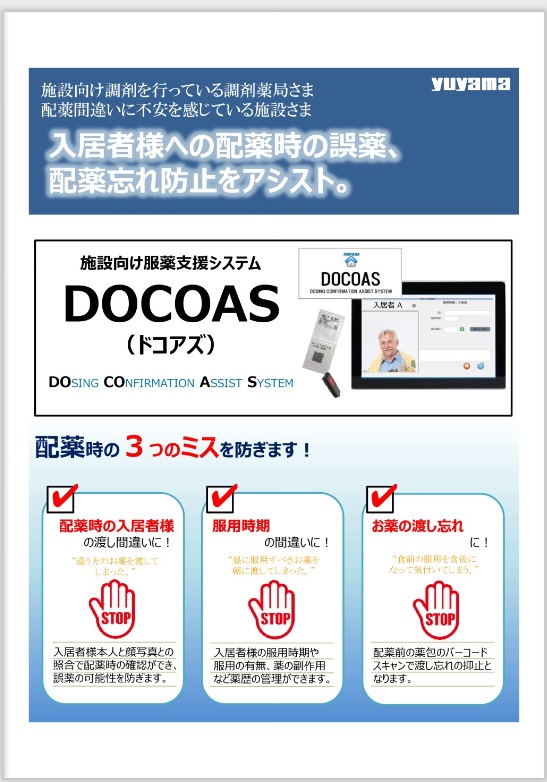

DOCOAS(ドコアズ)

| 運営会社 | 湯山製作所 |

|---|---|

| 主な機能 | 主な機能 アラーム 外出・外泊予定管理 副作用情報管理 |

| 費用 | 要問い合わせ |

DOCOAS(ドコアズ)は、顔写真表示機能が付いたバーコードスキャン式誤薬防止システムです。

薬包のバーコードスキャンで、配薬の遺漏を効果的に防ぎます。

また、顔写真による照合により、誤った配薬を阻止し、患者さんの安全性を確保します。

服用時期や副作用情報はデータベースでの一元管理が可能で、医療情報の透明性が向上します。

外出や外泊時の予定登録により、患者さんは外出中も服薬を忘れずに行えます。

さらに、アラームによる服薬時間のリマインダーが、正確な服薬をサポートします。

めでぃさぽ

| 運営会社 | 三菱電機ITソリューションズ株式会社 |

|---|---|

| 主な機能 | 顔認証 QRコード不要 服薬日時管理 |

| 費用 | 要問い合わせ |

めでぃさぽは、薬の袋に描かれた氏名を読み取る方式の誤薬防止システムです。

薬包の氏名をAI-OCRで読み込むことで、QRコードの誤った貼り間違いを排除します。顔認証による本人確認が、配薬誤りを徹底的に防ぎ、患者さんの安全性を確立します。

また、服薬データはログと画像で完全に記録され、誤りの防止と同時に配薬フローの証拠を確実に残せます。

配薬の証拠を残せるため、スタッフにかかる業務の負担を軽減できます。

あんしん服薬くん

| 運営会社 | 日本調剤株式会社 |

|---|---|

| 主な機能 | 薬局と施設の両方で配薬管理 QRコード管理 人感センサー |

| 費用 | 無料(在宅訪問サービスを利用の場合) |

あんしん服薬くんは、アプリをダウンロードしてクラウド上で服薬情報を一元管理する服薬支援システムです。

WindowsやiOS、androidで利用可能で、利用料は在宅訪問サービスを利用していれば無料です。データはクラウドで管理されるため、バックアップの心配もありません。

入居者の服薬状況を効果的に管理し、QRコードを活用して確実な服薬チェックを実施することで、配薬業務の効率化が実現します。

コッくんお薬よ~

| 運営会社 | 株式会社ミヤサカ工業 |

|---|---|

| 主な機能 | 自動配薬 通信料不要の見守り機能 |

| 費用 | 43,780円~(税込) |

コッくんお薬よ~は、配薬時間に自動音声で利用者にお知らせを行い、ドロワーが開放され、利用者は自分で薬を服用できる配薬システムです。

乾電池3本で2年程の稼働が可能で、コスパよく運用できます。

インターネット回線を利用するプランなら、スマートフォンやPCから遠隔地からも監視が可能で、利用者の安全を確保します。

専用キーによる管理により、飲みすぎやいたずらを効果的に防ぎます。利用者の自立した薬物管理を促進できるでしょう。

薬歴GooCo(グーコ)

| 運営会社 | 株式会社グッドサイクルシステム |

|---|---|

| 主な機能 | ワンタッチ入力 音声入力 処方監査機能 オフライン利用 オンライン服薬指導 |

| 費用 | 要問い合わせ |

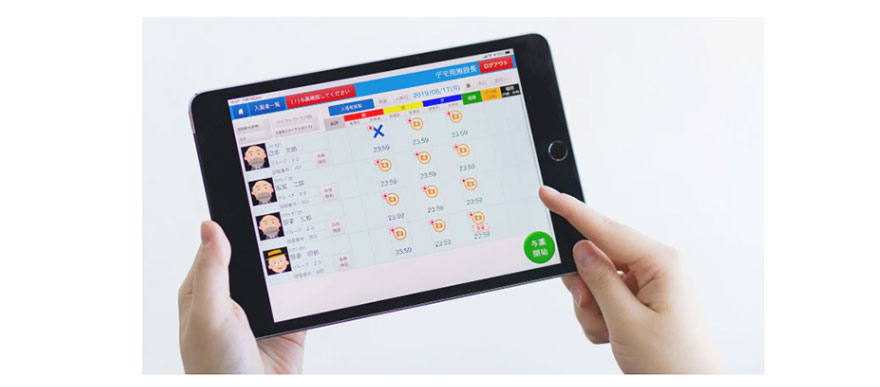

薬歴GooCo(グーコ)は、iPadを活用して薬歴管理を効果的に一元化できる誤薬防止システムです。

オフラインで利用可能で、LINEを通じて患者さんとのフォローアップもスムーズに行えます。

さらに、患者さんと対話しながら、ワンタッチで薬歴を入力でき、紙のようにシンプルに薬物情報を管理できます。

音声入力にも対応しているので、スタッフの業務効率化が図れます。

紙ベースの配薬管理と同じように使えることを目指したシステムなので、ITスキルに自信のないスタッフでもシンプルで使用しやすいでしょう。

まとめ:患者の命を守るために誤薬防止対策を徹底しよう

誤薬は、ヒューマンエラーで起こりやすいミスです。

患者がそのまま誤った薬剤、用量、時間で服用すれば、命に関わる重大な健康被害を引き起こしかねません。

だからこそ、しっかりと確認してリスクを最小限に抑える必要があります。

誤薬防止システムなら、誤薬のリスク軽減はもちろん、医療スタッフの業務効率化にもつながります。本記事を参考にしながら、誤薬防止システムを導入して安全性の高い医療環境を作りましょう。