「オンライン診療の導入を検討しているけど、やり方がわからない……」

「オンライン診療をする際に必要な届け出・準備物って何があるのかな」

このような悩み・疑問を抱いていませんか?

新型コロナウイルス感染症の影響から、感染症対策としてオンライン診療を導入する医療機関が急増しました。

オンライン診療は感染症対策ができるだけでなく、継続的な治療が行いやすかったり、待ち時間を有効活用できたりします。

一方で、オンライン診療を始めるためには、届け出や準備が必要です。

そこで本記事では、オンライン診療のやり方について解説します。

始めるための準備や届出、遵守するルールなども紹介しているので、参考にしてみてください。

この記事の内容

オンライン診療を始めるための準備・届出

オンライン診療を始めるために必要な準備は、以下が挙げられます。

- オンライン診療用システムの導入

- 医療機関内の運用体制整備

- 通信環境の整備

- 患者の情報提供・同意取得

- 届出の提出

- スタッフへの周知と研修

オンライン診療を導入する際には、まずシステムの導入が必要です。

また、医療機関内や患者への周知や、申請書類の提出も必要になります。

オンライン診療を始めるうえで必要な書類は、以下のとおりです。

- オンライン診療に係る届出

- オンライン医学管理科に関する届出

- 電子処方箋を利用する場合の届出

オンライン診療に係る届出は、地域を管轄する 地方厚生(支)局に毎月10日までに提出する必要があるため、期限を忘れないように注意しましょう。

オンライン診療のやり方・導入の手順

オンライン診療のやり方・導入は、8つのステップで進めます。

- オンライン診療の目的や患者の明確化

- オンライン診療の制度・ルールの理解

- オンライン診療システムを選定・導入する

- 必要な機材を購入・準備する

- オンライン診療研修を受講する

- 患者同意書や診療計画書の作成を行う

- 地方厚生局へ保険診療の届出をする

- 試験運用の実施

それぞれの流れについて解説します。

STEP.1:オンライン診療の目的や患者の明確化

オンライン診療を始めたいときは、まずオンライン診療の目的や患者を明確化しましょう。

たとえば、月に1回薬をもらうだけに通院している患者の負担を減らしたいという場合や、仕事を休まずに診療を受けられる体制を作りたいなど、導入目的はさまざまです。

また、対象患者を明確にすることで、リスクの高いオンライン診療を事前に避けられ、診療後の医療事故やクレームを減らせます。

STEP.2:オンライン診療の制度・ルールの理解

導入の目的や患者の明確化ができたあとは、オンライン診療の制度やルールを理解しましょう。初診は原則対面でする必要があり、オンライン診療は継続治療などに役立ちます。

また、オンライン中に腹痛を訴えた場合など、緊急を要する場合も対面診療が必須です。

オンライン診療は万能ではないため、補完的手段という前提で運用しましょう。

STEP.3:オンライン診療システムを選定・導入する

オンライン診療のルールや制度を理解したあとは、システムの選定や導入をしましょう。

オンライン診療システム選びは、目的や医療機関の体制に合っているかが重要です。

オンライン診療システムの中には、導入サポートを行っているサービスもあるため、導入時に不安がある方は、サポート体制も確認してみてください。

STEP.4:必要な機材を購入・準備する

オンライン診療システムの選定・導入を行ったあとは、必要な機材を購入・準備しましょう。

たとえば、処方箋送信やカルテ記録を同時に操作したい場合は、2画面のモニターを用意すると便利です。カメラはなるべく高画質・高性能な製品を選ぶと、患者の顔色や表情がわかりやすいです。

診療内容が周囲に漏れないように、高性能なマイクが付いたヘッドセットが向いています。また、通信によるトラブルを抑えるために、ネット回線はWi-Fiよりも優先LANがおすすめです。

STEP.5:オンライン診療研修を受講する

必要な機材の準備が終わったあとは、オンライン診療研修を受講しましょう。オンライン診療を始める際には、医師はオンライン診療に責任を有する者として厚生労働省が定める研修を受講することが義務付けられています。

研修自体は2時間程度と短時間で終わりますが、制度の理解やセキュリティ・トラブル対応などの内容を理解する必要があるため、研修を必ず受けましょう。

研修が終わったあとは、修了証が発行されるため、地方厚生局に届出を行う必要があります。

STEP.6:患者同意書や診療計画書の作成を行う

オンライン診療研修を受けたあとは、患者同意書や診療計画書を作成します。

同意書の内容としては、通信環境によって診療に制限がある点や、緊急時は対面診療が必要な点などを記載しましょう。

患者同意書や診療計画書を作成することにより、患者とのトラブルを防止しやすいです。

STEP.7:地方厚生局へ保険診療の届出をする

オンライン診療を始めるためには、地方厚生局に保険診療の届出が必要です。

たとえば、東京都のクリニックの場合は、関東信越厚生局に提出しましょう。

毎月10日までに提出することで、翌月の1日からオンライン診療の保険算定が可能となります。

添付書類には、オンライン診療研修の修了証もつける点を忘れないようにしましょう。

STEP.8:試験運用の実施

オンライン診療を始める体制が整ったあとは、試験運用を実施しましょう。たとえば、スタッフ同士で医師役と患者役に分かれ、テスト診療を行います。

ほかにも、診療後に薬局へ処方箋のデータが正しく届くか確認することが大切です。

実際に患者に案内する前に、数回シミュレーションを行って、問題点などを洗い出しましょう。問題がない場合は、患者に周知をしてオンライン診療を開始します。

オンライン診療で遵守するルール

オンライン診療で遵守するべきルールは、7つあります。

- 患者の合意を得る

- オンライン診療計画書を作成・保存する

- かかりつけ医による初診を原則とする

- 本人確認となりすまし防止を徹底する

- 薬剤処方の制限を守る

- 対面診療と組み合わせた診察を実施する

- 研修受講と届出を完了する

それぞれのルールについて解説します。

患者の合意を得る

オンライン診療を実施する際には、患者の同意を得るようにしましょう。

患者にオンライン診療のメリット・デメリットについて説明し、理解や同意を得る必要があります。

たとえば、通信環境によって診療が中断する可能性がある点や、重症化の可能性がある場合は対面診療が必要な点を伝えましょう。

患者の理解や同意を得られた段階で、同意書に署名やアプリ上の同意チェックを入れてもらうようにしてみてください。

オンライン診療計画書を作成・保存する

慢性疾患などで継続的にオンライン診療を行う場合、計画を立ててカルテに保存することが必要です。

たとえば、3か月1回は対面診察を行い、その間に月1回はオンラインで血圧を確認するという計画を立てると良いでしょう。

ほかにも、糖尿病患者に対しては、毎月血糖値をオンラインで確認し、半年ごとに対面で採血を行うようにするのもおすすめです。

紙カルテは従来の対面診療向けに作られており、オンライン診療の方法や緊急時の対応記録など計画書で求められる項目が網羅されていない可能性があります。そのため、診療計画書は電子カルテに保存しましょう。

かかりつけ医による初診を原則とする

オンライン診療をする際には、かかりつけ医による初診を原則とする点を理解しておきましょう。オンライン診療は、対面の補完で、初診は基本的に対面で行います。

たとえば、初めて糖尿病で来院した方は、いきなりオンライン診療を行うのではなく、必ず対面で診察・血液検査を行います。

対面診察・血液検査後をして症状が安定すれば、オンラインへの切り替えも可能です。

ただし、例外として、コロナ禍など特例時にはオンライン初診が認められている場合もあります。

本人確認となりすまし防止を徹底する

オンライン診療をする際には、本人確認の徹底をしましょう。たとえば、マイナンバーカードや保険証をカメラで提示してもらったり、アプリの本人確認機能を利用したりすると良いでしょう。

本人確認を怠ってしまうと、なりすましや代理受診による医療事故が発生する可能性があります。

また、薬局での処方時にも、本人確認を行うようにしましょう。

薬剤処方の制限を守る

オンライン診療をする際には、オンラインでは処方できない薬がある点も理解しておきましょう。

原則、麻薬や向精神薬、睡眠薬など依存性の高い薬はオンライン診療で処方できません。

一方、高血圧・糖尿病薬・アレルギー薬など、慢性疾患の薬は、継続処方が可能です。

薬剤の安全性確保が目的とされているため、オンライン診療をする際には薬剤処方の制限を守るようにしましょう。

対面診療と組み合わせた診察を実施する

オンライン診療をする際には、オンラインだけに偏らず、一定期間ごとに対面診療を行う必要があります。

たとえば、高血圧患者に対しては、3か月に1回は来院してもらい、血圧測定や採血を行うようにしましょう。

定期的に対面診療を組み込むことで、安全かつ正確性の高い治療を行えます。

研修受講と届出を完了する

オンライン診療を導入する際には、研修受講と届出を完了させましょう。

医師がオンライン診療を行うには、厚生労働省指定の研修を受講し、地方厚生局へ届け出をする必要があります。

日本医師会でEラーニングによるオンライン研修を受講後、修了証を取得しましょう。

オンライン診療導入の初期・維持コスト

オンライン診療を導入する際には、初期コストや維持コストが発生します。

機材購入費用・初期導入費用・月額利用料金の目安を解説していくので、参考にしてみてください。

機材購入費用

オンライン診療時の機材購入費用の目安は、5~20万円です。

オンライン診療を行う際には、診療室に必要なハードウェアを整えることが必要です。

主な機材としては、PC・タブレット、Webカメラ、マイク・ヘッドセットなどがあげられます。

たとえば、PCやタブレットの性能が低いと、オンライン診療中にメモリが不足してしまい、診療途中でフリーズしてしまう可能性があります。また、Webカメラの画質が悪いと、患者の表情や顔色がわかりにくいです。

そのため、機材購入費用は落としすぎず、予算範囲内で高性能な物を用意しましょう。

初期導入費用

オンライン診療の初期導入費用は、0~20万円程度です。

導入するシステムの中には、アカウント登録費や初期設定費が発生する場合があります。

システム会社の中には、無料プランや初期導入費用が無料な場合もあります。

ただし、初期導入費用だけでなく、導入支援やスタッフ研修サポートなども確認しておくと良いでしょう。

月額利用料金

オンライン診療システムを利用する際には、1~3万円程度の月額利用料金が発生します。

システム利用料金は、月額1~3万円程度が相場で、患者数によって変動するケースが多いです。

また、カード決済やアプリ決済を利用する際には、診療費の数%の決済手数料が発生します。

ほかにも、処方箋FAX送信や電子処方箋の利用料などもランニングコストとして計算しましょう。

オンライン診療の導入に活用できる補助金制度事例

各自治体で、オンライン診療の導入に活用できる補助金制度があります。

東京都・神奈川県・茨城県の補助金制度事例を紹介しているので、参考にしてみてください。

東京都「オンライン医療相談・診療等環境整備補助事業」

東京都では、オンライン医療相談・診療等環境整備補助事業が募集されています。

都内に所在する病院または診療所で、東京都知事が適当と認めている方が対象です。

対象経費は、オンライン医療相談・診療等のための専用情報通信機器などの初期費用です。

ただし、リース料や保守費用、通信費などの経常的な経費は含まれません。パソコンやタブレット、カメラ・マイクなどが対象です。

基準額は40万円で、補助率は1/2と定められています。

参照:東京都 令和7年度オンライン医療相談・診療等環境整備補助事業について

神奈川県「神奈川県在宅医療提供体制整備事業費補助」

神奈川県では、在宅医療提供体制整備事業費補助がオンライン診療に活用できる支援として提供されていました。

対象は、オンライン診療などに活用する情報通信機器の購入で、補助金対象経費は3/4です。

補助金上限額は30~225万円と定められており、パソコンやタブレットなどの購入費用の補助が受けられます。

ただし、パソコンやタブレットについては、1台あたり補助金上限額が7万5千円~15万円までと定められていました。

参照:神奈川県 令和7年度神奈川県在宅医療提供体制整備事業費補助

茨城県日立市「オンライン診療等設備整備費用」

茨城県の日立市では、オンライン診療等設備整備費用の補助が提供されていました。

補助の対象は、新しくオンライン診療・予約システムを導入したい方や、オンライン診療・予約のためにタブレット・PC、Webカメラなどです。

上限が50万円で、日立市内に所在する病院・診療所で申請した方が受けられます。

オンライン診療を実施するうえでの注意点

オンライン診療を実施するうえでの注意点は、6つあります。

- 診療内容の制限がある

- 医療機器による検査が行えない

- 通信環境や機器トラブルのリスクがある

- プライバシー保護の徹底が必須

- 法令遵守と保険適用の確認が必要

- 医師・スタッフのスキルアップが欠かせない

それぞれの注意点について解説します。

診療内容の制限がある

オンライン診療には診療内容に制限があり、すべての病気・症状を対象にできるわけではありません。急性期の重症疾患や、検査・処置が必要なケースでは、対面で診療を行いましょう。

たとえば、胸の痛みや呼吸困難を訴える患者に対しては、オンラインで診療できないため、救急外来を案内する必要があります。

軽度の花粉症や生活習慣病の再診など、継続治療に関する診療しかオンライン診療は対応できない点を理解しておきましょう。

医療機器による検査が行えない

オンライン診療は、医療機器による検査が行えないため、検査が必要なときは対面診療が必要です。オンライン診療では、採血や心電図、レントゲンなどの検査は実施できません。

たとえば、糖尿病の患者にHbA1Cの数値を確認したい場合は、オンラインではできないため、来院してもらって採血検査を行う必要があります。

対面診療とオンライン診療をうまく組み合わせて、診療するのが良いでしょう。

通信環境や機器トラブルのリスクがある

オンライン診療の注意点として、通信環境や機器トラブルのリスクがある点を考慮しましょう。

インターネット回線や患者・医療機関側の機材トラブルがあると、診療が中断する可能性があります。

また、患者がスマホの操作に慣れていない場合、ビデオ通話が途中で中断されるリスクもあります。

患者のITリテラシーに左右される点や、通信環境・機器トラブルのリスクがある点を考慮しましょう。

プライバシー保護の徹底が必須

オンライン診療の注意点として、プライバシー保護の徹底が必須です。

オンライン診療は、患者の個人情報や診療データをインターネット経由でやり取りするため、セキュリティ対策が不可欠です。

たとえば、診療システムは暗号化通信を採用したり、患者が公共のWi-Fiやカフェなどで診療を受けるのを避けてもらう旨を案内する必要があったりします。

法令遵守と保険適用の確認が必要

オンライン診療を導入するときは、法令遵守と保険適用の確認が必要です。

オンライン診療には厚生労働省のガイドラインがあり、保険適用の範囲や算定要件を守る必要があります。

たとえば、糖尿病患者の再診をオンラインで行う場合は、初診は原則対面である点や、処方内容に制限があるため、守らないと保険請求ができません。

そのため、オンライン診療を導入する際には、ガイドラインの確認を入念に行いましょう。

医師・スタッフのスキルアップが欠かせない

オンライン診療は、対面診療と異なるスキルが必要で、システム操作やコミュニケーション力の向上が求められます。

たとえば、高性能なオンライン診療システムを導入しても、医師が使いこなせない場合は、コストパフォーマンスが悪くなります。

また、対面しなければわからない点もしっかりと見抜く必要があり、ささいな変化に気づけるスキルが必要です。

おすすめのオンライン診療サービス5選

おすすめのオンライン診療サービスを5選ご紹介します。

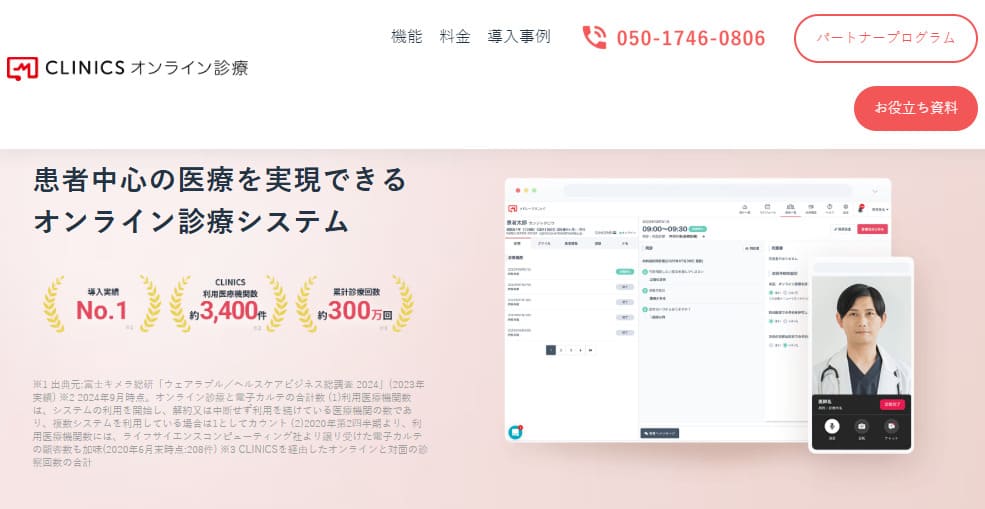

CLINICSオンライン診療

| メーカー | 株式会社メドレー |

|---|---|

| 価格 | 要問い合わせ |

| 特徴 | ・導入実績3,400件 ・導入支援付き ・患者への案内サポート |

| 公式サイト | https://clinics-cloud.com/online |

CLINICSオンライン診療は、オンライン診療だけでなく、予約や問診、ビデオ通話・支払いまで一元管理できるシステムです。

医療機関の導入実績は約3,400件を超えており、多くの病院・クリニックで使用されています。

また、専門の導入支援担当者が、PC環境の確認や診察メニュー・運用方法の相談など、患者へのご案内について丁寧に支援してくれます。

さらに、患者へのオンライン診療を案内する際に、患者サポート窓口の対応をしてくれるため、スタッフの手間がかかりません。

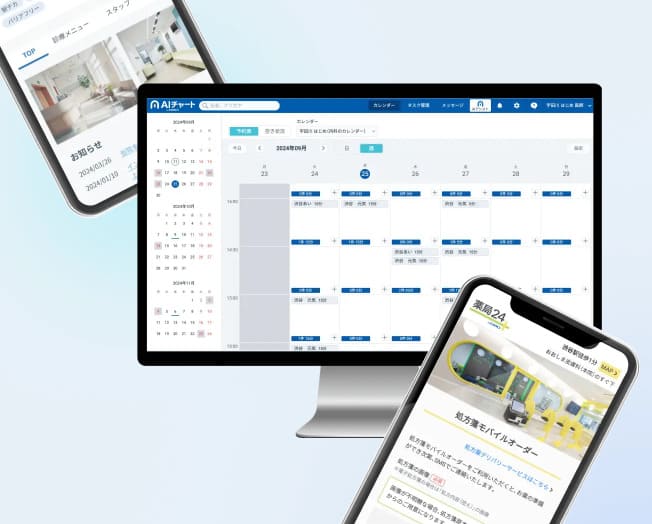

AIチャート byGMO

| メーカー | GMOヘルステック株式会社 |

|---|---|

| 価格 | 要問い合わせ |

| 特徴 | ・予約管理やWeb問診サービスも備わっている ・薬の配送までワンストップで対応できる ・カメラ付きPCで簡単に利用開始可能 |

| 公式サイト | https://gmo-healthtech.com/ |

AIチャート byGMOは、大手GMOグループが提供しているオンライン診療サービスです。

オンライン診療ツールだけでなく、予約管理やWeb問診、キャッシュレスレジなど複数の業務を一元管理できます。

また、AIを活用することで、院内業務の省略化や効率化を促進することが可能です。

オンライン診療サービスでは、薬の配送までワンストップで対応できます。

支払いは事前に登録済みのクレジットカード決済で対応できるため、医療機関側で個別にカード情報の登録を促す必要がありません。

curon

| メーカー | 株式会社MICIN |

|---|---|

| 価格 | 初期費用:無料 月額利用料金:無料 決済手数料:要問い合わせ |

| 特徴 | ・全国6,000件以上が導入 ・予約から配送まで必要な機能が備わっている ・導入費・月額利用料を0円で始められる |

| 公式サイト | https://curon.co/ |

curonは、全国6,000件以上の医療機関から導入されているオンライン診療システムです。

オンライン診療と処方に必要な機能がすべて揃っており、院内業務フローの負担を軽減できます。

導入から運用までサポートしてくれるため、初めてオンラインシステムを導入する場合も安心できるでしょう。

また、導入費用や月額料金はかからず、決済手数料のみとなっているので、コストを抑えたい方にもおすすめです。

ポケットドクター

| メーカー | MRT株式会社 |

|---|---|

| 価格 | トライアルプラン:無料/2か月 ゴールドプラン:33,000円/月額 |

| 特徴 | ・スマホで予約から決済まで完結 ・遠隔リモート機能が備わっている ・オンライン決済に対応 |

| 公式サイト | https://www.pocketdoctor.jp/ |

ポケットドクターは、スマホで予約から決済まで完結するオンライン診療システムです。

ビデオ通話で診察を行うことが可能で、必要に応じて処方箋や薬を自宅に配送できます。

また、遠隔リモート機能が備わっており、診療時間や医師の空いた時間に合わせて予約枠を登録できます。

さらに、オンラインによるクレジットカード決済に対応しており、患者の支払いやすい環境下でオンライン診療が可能です。

オンライン診療ソリューション

| メーカー | 富士通株式会社 |

|---|---|

| 価格(税込) | 165万円~ |

| 特徴 | ・診療予約や会計機能まで備わっている ・電子カルテシステムと連携 ・患者の負担を大きく軽減 |

| 公式サイト | https://pr.fujitsu.com/jp/news/2020/11/25.html |

オンライン診療ソリューションは、大手企業の富士通株式会社が提供しているサービスです。

オンライン診療だけでなく、診療予約や会計機能まで備わっています。

また、電子カルテシステムと連携可能で、院内業務の効率化を図れます。

さらに、患者はアプリですべて完結するため、患者の負担を大きく軽減し、満足度向上が期待できるでしょう。

オンライン診療に関してよくあるQ&A

オンライン診療に関してよくある疑問とその回答を、3つ紹介します。

- オンライン診療で患者とのコミュニケーションが難しい時の対処法は?

- オンライン診療の支払い方法はどうすればいい?

- オンライン診療システムの診療報酬や法規制にどう対応すればいい?

オンライン診療で患者とのコミュニケーションが難しい時の対処法は?

オンライン診療で患者とのコミュニケーションが難しい場合は、ゆっくりかつはっきりと話してみましょう。

また、必要に応じてチャット機能や共有資料を使うようにすると、患者も説明が理解しやすいです。

さらに、オンライン診療中は説明のたびにわからない点を聞いてあげると、誤解を防げるでしょう。

オンライン診療の支払い方法はどうすればいい?

オンライン診療の支払い方法は、現金の受け渡しができないため、クレジットカードやQRコード決済を導入すると良いでしょう。

クレジットカードやQRコード決済を導入すれば、患者は自宅からそのまま支払いが可能です。

高齢者やカードを持たない方は、後日振込みや、代引きで薬配送なども選択肢になります。

オンライン診療システムに決済機能が備わっているものを選ぶと良いでしょう。

オンライン診療システムの診療報酬や法規制にどう対応すればいい?

オンライン診療システムの診療報酬や法規制に対応するためには、厚生労働省や自治体のガイドラインを随時確認しましょう。

オンライン診療は診療報酬点数が決まっているため、対象疾患や頻度制限などのルールを守る必要があります。

たとえば、診療報酬の算定要件をシステム内でアラート表示できる機能が備わっていると安全です。

厚生労働省や自治体のガイドラインを随時確認し、院内で情報を共有しましょう。

まとめ:オンライン診療のやり方を確認して入念な準備をしよう!

オンライン診療は、患者の負担や医師の負担を軽減できるなど、多くのメリットがあります。

しかし、オンライン診療のやり方を知らずに始めてしまうと、患者とのトラブルを招いてしまう可能性があります。

そのため、オンライン診療を始めたいときは、厚生労働省や自治体のガイドラインを確認し、入念に準備をしたうえで始めましょう。