「オンライン診療アプリを導入したいけど、どのアプリが良いのだろう……」

「オンライン診療アプリが気になっているけど、導入するメリットや注意点を知りたい」

このような疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。

オンライン診療アプリは、病院やクリニックに直接足を運ばなくても、スマホやPCを使って診察を行えるアプリです。オンライン診療のほかに「遠隔診療」とも呼ばれており、多くの医療機関で導入されています。

そこで本記事では、おすすめのオンライン診療アプリを解説します。導入するメリットや注意点も紹介しているので、オンライン診療アプリが気になる方は、参考にしてみてください。

この記事の内容

オンライン診療アプリとは?

オンライン診療アプリとは、スマホやPCを使って、オンラインで患者の診察を行えるアプリです。

ビデオ通話機能を使い、診察や処方・会計、記録管理までを一括でサポートしてくれるアプリも多いです。対面診療の補完として活躍し、診療効率や患者満足度の向上が期待できます。

ただし、聴診や触診ができないため、オンラインだけでは見落としなどのリスクがあります。

そのため、重症度の判断に迷う場合は、オンライン診療ではなく、対面診療に切り替える判断が必要です。

オンライン診療アプリの選び方

オンライン診療アプリを選ぶ際に意識したいポイントは、6つあります。

- 法令・ガイドラインに準拠しているか

- 電子カルテや予約システムとの連携性

- 診療に必要な機能の充実度

- アプリの操作性

- サポート体制

- 費用対効果

それぞれのポイントについて解説します。

法令・ガイドラインに準拠しているか

オンライン診療アプリを選ぶときは、法令やガイドラインに準拠しているか確認しましょう。

オンライン診療を行う際には、厚生労働省が出しているガイドラインや、個人情報保護法などに対応している必要があります。

また、医療情報システム安全管理ガイドラインに対応しているかも重要なポイントです。

たとえば、Zoomなど一般的なビデオ通話では、セキュリティや個人情報保護が不十分なので、医療用の基準に準拠したアプリを選ぶようにしましょう。

電子カルテや予約システムとの連携性

電子カルテや予約システムとの連携性は、オンライン診療アプリを選ぶ際の重要なポイントです。電子カルテや予約システムと連携できない場合は、二重入力や手間が増えてしまい、現場の負担が大きくなります。

電子カルテと連携できると、診療内容や処方が自動で記録され、会計処理もスムーズに進められます。

また、予約システムと連携できる場合、患者がアプリから予約すると、自動的に医師のスケジュールに反映され、オンライン診療の予定を調整しやすいです。

業務の効率化を図ることができるため、電子カルテや予約システムと連携できるかチェックしましょう。

診療に必要な機能の充実度

オンライン診療アプリを選ぶときは、診療に必要な機能の充実度を確認しましょう。ただビデオ通話ができるだけでなく、診療に直結する機能が備わっていると、業務効率化を図れます。

たとえば、処方箋を電子的に薬局へ送信できる機能や、チャットで症状・画像を送受信できる機能があると、医師や患者の負担を減らせます。

業務の効率化や負担軽減が図れるので、診療に必要な機能が備わっているかチェックしてみてください。

アプリの操作性

オンライン診療アプリを選ぶ際には、アプリの操作性にも注目しましょう。

たとえば、オンライン診療アプリが高性能であったとしても、使用する際に扱いにくいと、医師や患者の負担を増やしてしまう可能性があります。

とくに高齢患者が多い場合は、ワンタップで診察開始ができるような、簡単な設計が望ましいです。患者や医師・スタッフが直感的に扱いやすいか確認してから導入するのがおすすめです。

サポート体制

サポート体制は、オンライン診療アプリを選ぶ際に意識したいポイントです。

たとえば、診察中に通信障害が発生した際に、サポート窓口に即時連絡ができるか確認しておくと良いでしょう。

また、スタッフ向けの研修・マニュアルなどが整備されていると、導入する際に入念な準備ができます。

さらに、初めてオンライン診療アプリを導入する場合、導入初期の設定支援があると、安心できるでしょう。導入後も、トラブルが起きてもすぐ相談できる体制が整っているアプリを選ぶのがおすすめです。

費用対効果

オンライン診療アプリを選ぶときは、費用対効果も意識しましょう。

オンライン診療アプリは、初期導入・運用コストが発生します。初期費用が高額でも、診療報酬や患者の増加で十分に補えると、導入時の費用対効果を実感しやすいでしょう。

また、小規模クリニックであれば、月額固定制より、診療件数に応じた従量課金制の方が費用対効果を感じやすいです。

オンライン診療をどのくらいの患者に提供できるかを試算したうえで、比較検討するのがおすすめです。

医療機関におすすめのオンライン診療アプリ4選

医療機関におすすめのオンライン診療アプリを4選ご紹介します。

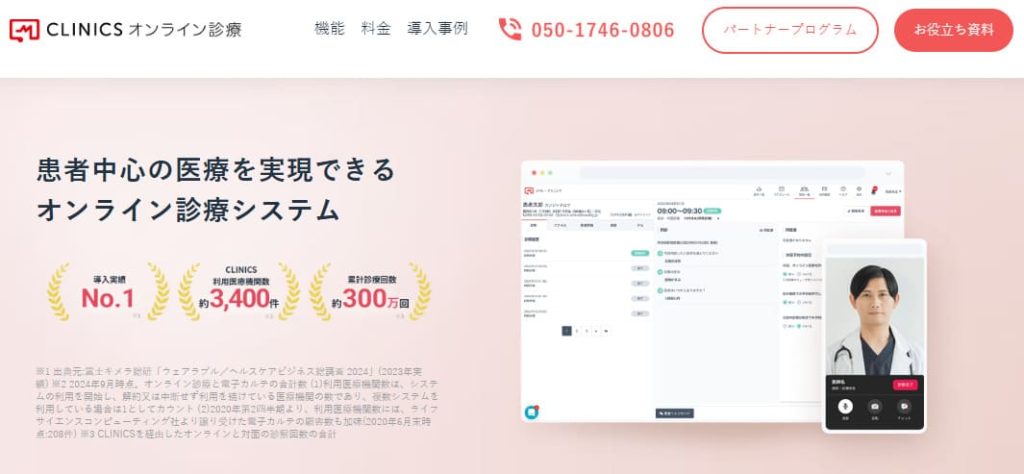

CLINICS

| 運営会社 | 株式会社メドレー |

|---|---|

| 価格 | 要問い合わせ |

| 特徴 | ・導入実績3,400件 ・導入支援付き ・患者への案内サポート |

| 公式サイト | https://clinics-cloud.com/online |

CLINICSは、約3,400件以上の医療機関が導入しているオンライン診療システムです。アプリを活用してオンライン診療が可能で、予約や支払いまで一元管理できます。

また、導入支援サポートが付いており、診察メニューや運用方法の相談、テスト診察などを丁寧に説明してくれます。

さらに、患者へオンライン診療を案内する際に、医療機関のスタッフの代わりに対応してくれるため、医療機関側の負担を削減できるでしょう。

国際標準規格に適合した安心のセキュリティ体制を実現しているので、安心して利用できます。

curon

| 運営会社 | GMOヘルステック株式会社 |

|---|---|

| 価格 | 要問い合わせ |

| 特徴 | ・全国約6,000件以上で導入されている ・薬の配送までワンストップで対応できる ・カメラ付きPCで簡単に利用開始可能 |

| 公式サイト | https://curon.co/ |

curonは、全国6,000件以上で導入されているオンライン診療サービスです。アプリを活用してビデオ通話が可能で、事前に問診回答をもとに診察を始められます。

また、カレンダー形式で予約受付・管理が自由に設定でき、日別に都合の良い時間だけオンライン診療ができるように設定可能です。

さらに、画面共有機能が備わっており、画面を通して検査結果などの情報共有が行いやすく、患者とのコミュニケーションを行いやすいです。

薬局への処方箋連携もワンストップで送信できるため、業務の効率化も図れます。

SOKUYAKU

| 運営会社 | ジェイフロンティア株式会社 |

|---|---|

| 価格 | 要問い合わせ |

| 特徴 | ・オンライン診療から処方薬の配送まで一気通貫している ・直感的に操作が可能 ・専門のサポートスタッフが運用サポート |

| 公式サイト | https://sokuyaku.jp/sokuyaku_for_clinic/ |

SOKUYAKUは、オンライン診療からオンライン服薬指導、処方薬の配送まで、一気通貫したオンライン診療サービスです。ビデオ通話を通じて患者の顔を見ながら、実際の診療室と同等の診療が可能です。

また、直感的に操作ができる構造となっているので、慣れていない方でも扱いやすいでしょう。

さらに、専門のサポートスタッフがメールや電話で、運用サポートを丁寧にしてくれるため、導入に失敗してしまうという状態を避けやすいです。

ポケットドクター

| 運営会社 | MRT株式会社 |

|---|---|

| 価格 | トライアルプラン:無料/2か月 ゴールドプラン:33,000円/月額 |

| 特徴 | ・スマホで予約から決済まで完結 ・遠隔リモート機能が備わっている ・オンライン決済に対応 |

| 公式サイト | https://www.pocketdoctor.jp/med/ |

ポケットドクターは、医師紹介実績100万件以上を越えるオンライン診療サービスです。患者はオンライン診療が受けられるだけでなく、予約から決済まで完結できるため、患者の満足度向上が期待できるでしょう。

また、遠隔リモート機能が搭載されており、診療時間や医師の空いた時間に合わせて予約枠を登録してもらうことが可能です。

さらに、オンラインによるクレジットカード決済に対応しており、別のオンライン決済システムを導入する必要がありません。

医療機関がオンライン診療アプリを導入するメリット

医療機関がオンライン診療アプリを導入するメリットは、主に5つあります。

- 診療の効率化が図れる

- 患者対応の質の向上が期待できる

- 収益機会の拡大が図れる

- データ管理と分析の容易化

- スタッフの負担軽減が期待できる

それぞれのメリットを解説します。

診療の効率化が図れる

オンライン診療アプリを導入することによって、診療の効率化が図れるでしょう。

たとえば、オンライン診療アプリを活用すると、薬の継続処方だけで来院している患者の診療時間を短縮できます。

また、院内が混雑しにくくなり、待合室で長く待つ患者が減ります。

薬の継続処方で来院する患者が多い医療機関は、オンライン診療アプリの活用がおすすめです。

患者対応の質の向上が期待できる

オンライン診療アプリは、患者対応の質の向上が期待できる点がメリットです。

発熱や感染症の疑いがある患者について、来院せずに診られるため、待合室での二次感染リスクを減らせます。

また、二次感染リスクを減らせる点から患者の安心感が高まり、病院全体の信頼性アップにもつながります。

具体例には、小児科では子どもが体調不良で来院する負担を減らし、自宅から受診できるため親の満足度が向上しやすいでしょう。

収益機会の拡大が図れる

収益機会の拡大が図れる点は、オンライン診療アプリを導入するメリットです。オンライン診療アプリを導入することで、遠方に住んでいる患者や、多忙で通院が難しい患者も受診可能になります。

また、医師の空き時間に予約枠を入れられると、隙間時間を使ってオンライン診療ができるので、収益拡大を見込めます。

これまで通院が難しかった患者を取り込むことで、診療報酬の増加が期待できるでしょう。収益機会の拡大を図りたいときは、オンライン診療アプリの導入を検討してみてください。

データ管理と分析の容易化

オンライン診療アプリは、データ管理と分析の容易化が図れる点がメリットです。オンライン診療アプリを通して、診療記録や処方、決済履歴がデジタルで保存されます。

電子カルテの場合は、患者の基本情報や検査データ、診療記録等を保存し、医療的な視点で利用します。

一方、オンライン診療アプリでは、インターネットを通して診療できるだけでなく、誰が・いつ・どのような症状で予約したのかなど、マーケティング的な視点で分析が可能です。

スタッフの負担軽減が期待できる

スタッフの負担軽減が期待できる点は、オンライン診療アプリを導入するメリットです。オンライン診療アプリであれば、予約やビデオ通話診療、決済まで一連の流れをアプリで完結できます。

また、電子カルテと連携できるアプリであれば、電子カルテへの入力業務の負担を減らせます。スタッフの負担軽減が期待できるため、オンライン診療アプリの導入は多くの病院・クリニックにおすすめです。

医療機関がオンライン診療アプリを導入する際のデメリット・注意点

医療機関がオンライン診療アプリを導入する際のデメリット・注意点は、主に3つあります。

- 初期費用・ランニングコストが発生する

- 操作に慣れる時間が必要となる

- 処置や検査には対応できない

それぞれのデメリット・注意点について解説します。

初期費用・ランニングコストが発生する

オンライン診療アプリを導入するデメリット・注意点では、初期費用・ランニングコストが発生する点があげられます。オンライン診療アプリは、システムの利用料や専用端末の購入、セキュリティ対策などの費用が必要です。

また、月額利用料金や決済手数料などの継続的な費用のランニングコストも発生します。さらに、クレジットカード決済に対応する場合は、決済代行会社への手数料が必要です。

そのため、初期費用やランニングコストを視野に入れた上で、予算と照らし合わせながら導入するアプリを選びましょう。

操作に慣れる時間が必要となる

操作に慣れる時間が必要という点は、オンライン診療アプリを導入する際の注意点です。

高性能なオンライン診療アプリを導入しても、医師や医療スタッフが扱いきれない場合は、対応が十分にできない可能性があります。

受付スタッフや医療スタッフが患者に対して丁寧に説明できるように、医師やスタッフが研修を受けることが必要です。

また、患者も利用しにくいアプリだと、使用してもらいにくく、導入するだけで終わってしまう可能性があるため、アプリ選びには注意しましょう。

処置や検査には対応できない

オンライン診療アプリのデメリットは、処置や検査には対応できない点です。オンライン診療はあくまでも対面診療の補完で、診察や服薬指導が限定されます。

採血や画像診断、処置などが必要な場合、対面診療に切り替える必要があります。

そのため、オンライン診療は、オンラインだけでは完結できないケースも多い点を考慮しておきましょう。

医療機関がオンライン診療アプリを導入する際の流れ

医療機関がオンライン診療アプリを導入する際は、7つのステップで進みます。

- 導入目的と対象診療を明確化する

- オンライン診療アプリの選定を行う

- 契約と初期設定を行う

- スタッフの研修とマニュアル作成

- 患者への周知と案内

- 試験運用の実施

- 本格的な運用と継続的改善

それぞれの流れについて解説します。

STEP.1:導入目的と対象診療を明確化する

オンライン診療アプリを導入する際には、導入目的と対象診療を明確化しましょう。目的をはっきりさせることで、導入後の運用もスムーズになります。

たとえば、糖尿病や高血圧など、慢性疾患の定期的なフォローを効率化したい場合や、遠方の患者や通院が難しい高齢患者へのアクセスを改善したいなどの目的が挙げられます。

目的や対象診療を明確化することで、導入するべきアプリなどを選定しやすいです。

STEP.2:オンライン診療アプリの選定を行う

導入目的と対象診療を明確化したあとは、アプリの選定を行いましょう。オンライン診療アプリも、提供しているサービスによって、機能や費用、サポート体制が変わります。

また、導入までの期間が変わったりするため、事前に確認しておくと良いでしょう。

目的・課題となっている内容が解決できるアプリを探すようにすると、病院・クリニックに合ったアプリを見つけられます。

STEP.3:契約と初期設定を行う

オンライン診療アプリの選定が終わったあとは、契約と初期設定を行います。契約と初期設定時には、診療時間や予約枠の設定、決済方法の導入設定などを行いましょう。

導入方法がわからない場合は、契約したサービス会社のサポートを受けるのがおすすめです。

STEP.4:スタッフの研修とマニュアル作成

契約と初期設定が終わったあとは、スタッフの研修とマニュアルを作成しましょう。オンライン診療アプリは医師が使えるだけでなく、看護師や事務スタッフも操作できる状態が好ましいです。

実際に模擬診療を行い、患者登録から診療・処方箋発行までの流れを練習しましょう。

また、通信エラーや決済不具合などのトラブル時の対策として、対応マニュアルを作成しておくのがおすすめです。

STEP.5:患者への周知と案内

スタッフの研修やマニュアル作成が終わったあとは、患者への周知と案内を行いましょう。

最初は少人数に対して試験的にはじめるために、対象患者を明確に絞って案内・周知をするのが好ましいです。

たとえば、慢性疾患で毎月薬をもらう再診患者や、遠方に住んでいる方などのように決めるのがおすすめです。

STEP.6:試験運用の実施

患者への周知と案内を行う体制が整ったあとは、試験運用の実施をしましょう。いきなり全患者に提供するのではなく、少人数でテスト運用を行うのがおすすめです。

たとえば、慢性疾患で通院中の10人程度に限定して利用してもらう方法があげられます。

また、診療後にアンケートを取って、操作性や通信品質を確認すると良いでしょう。

問題点の洗い出しを行い、改善を図るようにしてみてください。

STEP.7:本格的な運用と継続的改善

試験運用の実施が終わったあとは、本格的な運用を始めます。本格運用後も、定期的に見直し改善を続けます。

たとえば、月ごとに患者数・利用率を分析したり、予約が取りにくい・操作が難しいなどの声を反映したりしましょう。

また、新しい法規制や診療報酬改定に対応したアップデートを忘れないようにしましょう。

まとめ:オンライン診療アプリはさまざまなメリットがある!

オンライン診療アプリを利用すると、患者の満足度が高い運用を行えます。

患者が病院やクリニックに直接足を運ばなくても、スマホやPCを使って診療を行える環境を作れるため、新規患者層の獲得にもつながります。

オンライン診療アプリを選ぶ際には、診療目的や対象診療を明確化し、課題を解決できるアプリを選ぶのがおすすめです。オンライン診療アプリの導入を検討している方は、本記事でご紹介した内容を参考にしてみてください。