「犬のマイクロチップはどこにあるのか知りたい」と思ったことはありませんか。

近年、動物愛護管理法の改正により、2022年6月1日以降にブリーダーやペットショップで犬を迎える場合、マイクロチップの装着が法律で義務化されています。

マイクロチップは、犬が日常生活を送る上で邪魔にならず、簡単に外れないように体内に埋め込まれています。

本記事では、犬のマイクロチップの装着場所や情報の確認方法、よくある質問についてわかりやすく解説します。

装着方法やよくある質問を含めて紹介しているので、参考にしてみてください。

この記事の内容

犬のマイクロチップはどこに入っている?

犬のマイクロチップは、一般的に肩甲骨の間あたり、首の後ろ部分の皮下に装着されます。

首の後ろは皮膚が柔らかく、チップを埋め込みやすい上に、犬自身が触れにくいため、噛んだり引っ掻いたりするリスクが低い場所です。

装着には専用の注射器型の器具を使用し、手術のような大がかりな処置は不要です。

生後約2週間頃から装着可能で、必ず獣医師が施術を行います。

そもそも犬のマイクロチップとは?

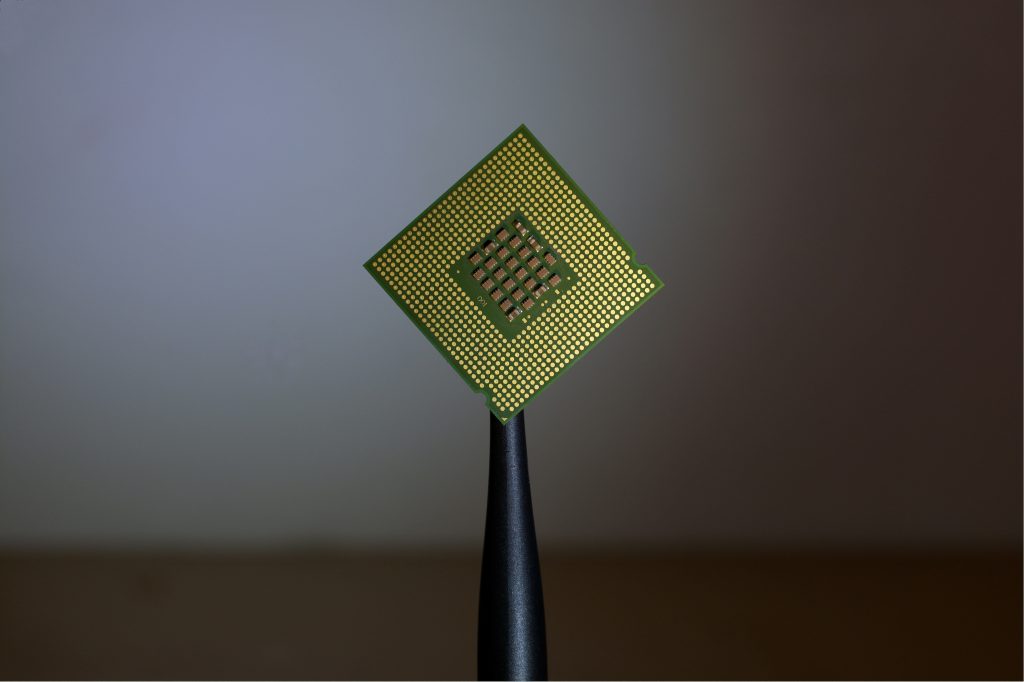

マイクロチップは、長さ約8~12mm、直径は1~2mm程度の小さなガラスカプセルに入ったICチップで、犬の個体識別番号が記録されています。

大きさは小豆ほどで、特に大型犬では皮下に余裕があるため、触ってもほとんど感じません。読み取り機に近づけると、電磁誘導によってチップ内の番号を読み取れます。

これにより、迷子になった犬の身元を確認することが可能です。

なお、チップ自体に電池やGPSはなく、体内で異物としてほとんど認識されないため、長期間安全に装着できます。

犬のマイクロチップは登録・装着が「義務」と「努力義務」の2種類がある

マイクロチップの装着や情報登録には「義務」と「努力義務」があります。法律により、2022年6月1日以降にブリーダーやペットショップで迎え入れた犬は、マイクロチップの装着が義務化されています。

さらに、飼い主の情報もチップに紐づけて登録する必要があります。

一方、2022年6月1日以前から飼っている犬や、譲渡や保護犬の場合は努力義務とされています。

譲り受けた犬にすでにマイクロチップが装着されている場合は、飼い主情報を更新するだけで問題ありません。

飼い主は、犬にチップを装着した後、30日以内に情報登録を行うことが求められています。

参照:環境省

犬のマイクロチップに登録されている情報

マイクロチップには、15桁の「個体識別番号」のみが記録されており、飼い主の個人情報は直接入っていません。

読み取り機で番号を確認したあと、環境省の「動物ID情報登録システム」と照合することで、飼い主の名前や住所、電話番号を特定できます。

たとえば、散歩中に迷子になった柴犬を保護した場合、動物病院でチップ番号を読み取り、登録情報から飼い主を確認して返却する流れです。

個人では番号だけを確認しても飼い主情報を知ることができませんが、動物病院などはシステムを通じて迅速に身元を特定することが可能です。

犬のマイクロチップの情報を確認する方法

登録情報を確認したいときは、主に3つの方法があります。

- 読み取り機を利用する

- 購入先のペットショップに問い合わせる

- 登録証明書から確認する

それぞれの方法について解説します。

読み取り機を利用する

個体識別番号などの情報を知りたい場合は、専用のマイクロチップリーダーを使用します。

こうした機器は、次のような場所で利用可能です。

- 動物病院

- 保健所・動物愛護センター

- 一部のトリミングサロン

- ペットショップ

たとえば、迷子になった犬を保護した場合、マイクロチップリーダーを備えた動物病院に連れて行くと、番号を読み取ることができます。

また、市役所などの行政機関に届けることで、チップをスキャンして飼い主情報の確認も可能です。

読み取り機がない施設もあるため、事前に電話で確認しておくと無駄足を避けられます。

購入先のペットショップに問い合わせる

犬を購入したペットショップやブリーダーでは、チップの装着と登録が義務化されているため、登録番号を把握していることが多いです。

問い合わせの際は、購入契約書や領収書、犬の写真などを準備するとスムーズです。

もし登録情報に誤りがあれば、飼い主情報の変更手続きが必要です。

登録証明書から確認する

チップ装着後に発行される登録証明書や登録完了通知でも、個体識別番号や飼い主情報を確認できます。

証明書を紛失した場合でも、番号が分かれば環境省の「動物ID情報登録システム」で再確認や再発行が可能です。

引っ越しや電話番号の変更があれば、証明書に記載された情報を確認して更新手続きを行いましょう。

犬にマイクロチップを装着する方法・流れ

マイクロチップの装着は、5つの流れで進みます。

- 問診・健康状態の確認

- 身体チェック・局所消毒

- 専用のインジェクターで挿入

- 読み取り確認

- 登録手続きや記録

それぞれの方法について解説します。

STEP.1:問診・健康状態の確認

犬にマイクロチップを装着するときは、まず問診や犬の健康状態の確認を行います。

たとえば、犬の体調が悪い場合や、皮膚炎などの症状がみられる場合は、装着を延期することもあります。

また、問診ではワクチン接種や持病の有無などを確認するため、わからない場合は事前に確認しておくと良いでしょう。

STEP.2:身体チェック・局所消毒

問診と健康状態の確認が終わった後は、犬の身体チェックや局所消毒を行います。

具体的には、首の後ろの装着部位に異常がないかを確認し、清潔な状態にします。

触診は、皮膚のたるみや炎症、しこりがないかをチェックします。

STEP.3:専用のインジェクターで挿入

身体チェックと局所消毒後は、専用のインジェクターを首の後ろに挿入します。

皮下に安全に挿入できる仕組みとなっており、マイクロチップの埋め込みも数秒で終わります。

痛みはワクチン注射程度で、麻酔などは通常は不要です。

STEP.4:読み取り確認

装着後は、埋め込みをしたチップが正常に作動するか、読み取り確認を行います。

挿入後に獣医師がマイクロチップリーダーを首の後ろにかざすことで、数秒で識別番号を読み取ります。

番号が確認できたときは、正常に埋め込まれた証拠です。

STEP.5:登録手続きや記録

読み取った番号は、飼い主情報と紐づけるために、データベースに登録します。

動物病院で発行される装着証明書に、番号と犬の情報が記入されているため、飼い主は環境省の「動物ID情報登録システム」にアクセスし、氏名や住所、電話番号などを登録します。

登録が完了した際には、数日後に登録完了通知がメールや紙で届くため、大切に保管しましょう。

犬のマイクロチップに関するよくある質問

犬のマイクロチップに関するよくある疑問を4つ紹介します。

- マイクロチップに危険性はない?

- 犬のマイクロチップは触るとわかる?

- 犬のマイクロチップはスマホでも読み取りできる?

- 犬のマイクロチップはGPSで位置情報を確認できる?

マイクロチップに危険性はない?

犬のマイクロチップは、危険性が非常に低いです。

マイクロチップは米粒程度のカプセルに入っており、インジェクターで埋め込み後はすぐに普段通りの生活を送れます。

また、ごくまれに注射部が軽く腫れたり赤みが出たりすることがありますが、数日で治まります。

ワクチン注射と同じくらいの簡単な処置で、安全性は確立されており、長期的な健康への影響はほとんど報告されていないため、安心してください。

犬のマイクロチップは触るとわかる?

非常に痩せている犬や皮膚が薄い部分にチップが入っている場合は、小さなしこりのように感じますが、基本的にはわかりにくいです。

ただし、触りすぎるとマイクロチップが移動する可能性があるため、なるべく触らないのがおすすめです。

マイクロチップが移動していた場合でも基本的には問題ありません。

犬のマイクロチップはスマホでも読み取りできる?

スマホで読み取ることができません。

情報の読み取りには、マイクロチップリーダーなどの専用機器を使います。

たとえば、迷子犬を保護した場合は、動物病院や自治体の施設に連れていき、専用の読み取り機を利用して飼い主情報を確認します。

犬のマイクロチップはGPSで位置情報を確認できる?

GPS機能は搭載されていません。

そのため、マイクロチップを着けている犬が迷子になった場合は、捜索する必要があります。

迷子を防ぎたい場合は、GPS機能が搭載されている首輪などを用意するのがおすすめです。

まとめ:犬のマイクロチップの位置を把握して登録内容をすばやく確認しよう

犬のマイクロチップは、首の後ろあたりに埋め込みます。

ワクチン注射と同じくらい簡単な処置で時間がかからず、埋め込み後もすぐに犬は普段通りの生活を送れます。

マイクロチップは犬の大事な身分証明になるため、努力義務の場合でもなるべく登録するのがおすすめです。