「レセプトの書き方がいまいちわからず、返戻・査定を受けることが多い……」

「レセプトを書く際のコツを知りたい……」

このような悩みを抱えていませんか?

レセプトはさまざまな内容を記載する必要があるほか、内容が複雑です。

内容に不備や誤りがあると、レセプトの返戻や査定の対象になってしまい、収益に影響が出る可能性があります。

そこで本記事では、レセプトの書き方や、書く際のコツについて解説します。

レセプトの書き方で悩みを抱えている方は、参考にしてみてください。

この記事の内容

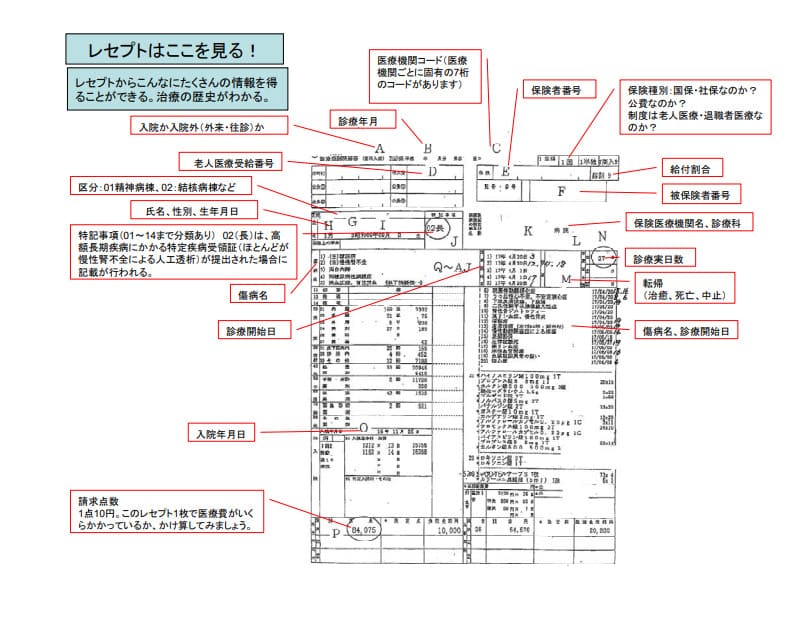

【見本付き】レセプトの書き方・記載内容

参照:厚生労働省

まずは、レセプトの書き方や記載内容について解説します。

レセプトで記載する項目は、主に10個あります。

- 診療年月

- 患者の氏名と生年月日

- 保険証番号や種類などの保険証情報

- 都道府県番号や医療機関コード

- 公費負担情報

- 傷病名

- 特記事項

- 診療開始日や転帰・診療実日数

- 診療回数・診療点数・公費負担

- 摘要欄の記入

それぞれの記載内容・書き方について解説します。

診療年月

レセプトを記載するときは、レセプト対象の診療が行われた年月を記載しましょう。一般的には、レセプトは患者一人に対して、診療月別に作成します。

たとえば、2025年7月分の診療を作成する場合は、「令和7年7月◯日」欄と記載します。

審査支払基金や保険者が管理する単位は、年月単位であると把握しておきましょう。

患者の氏名と生年月日

レセプトを作るときは、カルテと照合しながら、患者の氏名や生年月日などを間違いのないように正確な情報を記入することが必要です。具体例を挙げると、該当する元号を◯で囲み、生まれた年月日を記載します。

電子レセプトの場合は、元号は「1 明」「2 大」「3 昭」「4 平」「5 令」と記載しましょう。

生年月日の書き方以上に気をつけたいのが、患者の氏名です。患者の氏名を誤っていると、返戻の対象になります。

返戻レセプトを受ける理由・原因になりやすいため、気をつけるようにしてください。

保険証番号や種類などの保険証情報

保険者番号・保険の種類・被保険者か被扶養者か、自己負担割合などを記載します。

保険証情報を記入する際には、以下のように記載しましょう。

- 保険者番号:12345678

- 保険の種類:協会けんぽ

- 自己負担割合:3割

保険者番号が6桁の場合は国民健康保険・8桁の場合は後期高齢者医療または退職者医療などの社会保険と判別できます。

診療報酬の計算や患者の自己負担額の決定に影響するため、カルテと照らし合わせながら慎重に記載するようにしてください。

都道府県番号や医療機関コード

レセプトは、都道府県番号や点数区分コード、医療機関コードを記載します。

都道府県番号は2桁・点数区分コードは1桁・医療機関コードは1桁の計10桁を記載することが必要です。

北海道であれば01、京都府は26、福岡県は40とあらかじめ番号が定められています。

点数区分コードに関しては、「1:医科」「3:歯科」「4:調剤薬局」「6:訪問看護ステーション」などのように割り当てられています。

公費負担情報

レセプトを記載するとき、高齢者や生活保護、重度心身障害などの公費医療が適用される場合は、記載が必要です。

たとえば、生活保護受給者の場合は、「生活保護」と記載し、生活保護受給者であることが証明書の添付が必要です。

また、公費負担者番号は、法別番号2桁・都道府県番号2桁・実施機関番号3桁・検証番号1桁の合計8桁で構成されており、レセプトに記載する必要があります。

さらに、受給者番号に関しては、受給者区分(6桁)と検証番号(1桁)の計7桁の数字を記載します。公費負担情報は添付書類が必ず必要になるため、忘れないようにしましょう。

傷病名

傷病名は、レセプトを記載する際に必要です。保険者が、診療内容に対して妥当性があると判断する項目として重要です。

複数の治療を行っている患者の場合は、一般的に主軸にして治療を進めている傷病名を記載します。

たとえば、風邪の治療を行っているときは「急性上気道感染症」、高血圧の治療では「本態性高血圧症」と記載します。

また、疾病及び関連保険問題の国際統計分類コードの「ICD-10コード」が併記される場合もあり、誤りなどがあると不支給になる可能性があるため、注意してください。

特記事項

特記事項は、特別な事情や注意点がある際に記載します。また、対象の外来患者が70歳以上の場合は、特記事項の記入が必須です。

具体例を挙げると「初診日」「在宅医療加算対象」「紹介状あり」などのように記載します。

特記事項に関しては、厚生労働省が「診療報酬請求書等の記載要領」を公表しているので、内容を確認しておくようにしましょう。

診療開始日や転帰・診療実日数

診療開始日や転帰・診療実日数は、患者の治療経過を示す情報であり、レセプトを作成するうえでは欠かせません。

具体的な内容としては、入院や通院の開始日、退院日・実際の診療日数などを記載します。

診療開始日は傷病ごとに分けて記載し、診療実日数は入院患者であれば入院日数、外来患者の場合は医師による診療が行われた日数でカウントします。

転帰に関しては、傷病に対する診療結果に当てはまるものに丸を付けましょう。

診療回数・診療点数・公費負担

診療回数・診療点数・公費負担は、返戻・査定を受けないために、慎重に記載する必要があります。

具体例を挙げると、「診療回数:3回」「診療点数:450点」「公費負担:生活保護負担0円・患者負担0円」などのように記載します。

患者ごとに1か月分の診療情報を間違いがない状態で記入しましょう。

摘要欄の記入

レセプトの摘要欄は、特記事項や算定根拠を補足する際に使用するケースが多いです。

ほかにも、集計した点数の内訳説明や、特殊な治療を行ったときも、摘要欄を活用します。

摘要欄を活用する際には、「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧」をチェックすると良いでしょう。

レセコン(レセプトコンピューター)でレセプトを書く際のポイント

レセコンを活用してレセプトを書く際のポイントは、主に5つあります。

- 患者基本情報を正確に入力する

- 診療行為・算定区分を正しく選択する

- 自動チェック機能を活用する

- 摘要欄を活用する

- 診療内容と処方内容の整合性を確認する

レセコンの中でも手作業で情報を入力する場合は、患者の基本情報や診療行為、算定区分を慎重に登録する必要があります。とくに気をつけたいのが、「数字の0(ゼロ)」や「アルファベットのO(オー)」です。

間違えてしまうと、返戻の原因につながります。また、診療行為のコードを誤ってしまうと、誤請求になってしまい返戻や査定の対象になります。

返戻や査定を減らしたい場合は、レセコンに搭載されている、自動チェック機能を活用しましょう。自動チェック機能は、算定ルール違反や入力漏れを検知し、人為的なミスを回避できます。

算定根拠や特記事項に関しては摘要欄を活用し、診療内容と処方内容の整合性を確認すると良いでしょう。

【医療機関の種類別】レセプト作成で意識したいコツ

レセプト作成で意識したいコツは、医療機関の種類によって異なります。

- 病院外来やクリニック

- 在宅医療・訪問診療

- 訪問看護ステーション

- 治療院・整骨院・鍼灸院

- 歯科医院のレセプト

医療機関の種類別にレセプトの書き方やコツを解説していきます。

病院外来やクリニックのレセプトの書き方・コツ

病院外来やクリニックは、外来患者が中心になるため、診療報酬は「初診料・再診料・処方・検査・処置」がメインになります。レセプトを書くときのコツは、算定ルールを守り、カルテ情報との整合性を確認することです。

たとえば、カルテに「上気道炎」と記載した場合は、レセプトの傷病名も「急性上気道炎」と一致させましょう。ほかにも、検査の併算定制限を意識するようにしてみてください。

具体例を挙げると、胸部単純X線と胸部断層撮影は、同日に算定することができません。

そのため、どちらかのみを算定するようにしましょう。また、処方薬の適応病名をチェックすると、返戻を防ぎやすいです。

在宅医療・訪問診療のレセプトの書き方・コツ

在宅医療は、定期的な訪問診療を算定します。そのため、レセプトを作成する際には、訪問日数や訪問理由、添付資料が必須です。

在宅医療・訪問診療のレセプトを記載する際のコツは、訪問日数と記録を一致させ、計画書・指示書の添付、加算の要件を満たしているか確認すると良いでしょう。

具体例を挙げると、月に6回訪問している場合は、レセプトに往診料×6、訪問記録日誌にも6回分を記録します。

また、在宅酸素療法患者の場合は、在宅療養計画書と酸素指示書を必ず添付しましょう。ほかにも、同一建物居住者が複数いるときは、訪問患者訪問診療を算定します。

添付資料忘れや記載ミスなどがあると、返戻・査定対象になるため、レセプトを作成する際には気をつけるようにしてみてください。

訪問看護ステーションのレセプトの書き方・コツ

訪問看護ステーションのレセプトは、医師の指示書に基づいているかが重要になります。指示のない訪問は算定ができず、訪問回数や内容、時間区分を正確に記録することが大切です。

なかでも、訪問看護基本療養費は、20分・30分・1時間など時間区分で点数が異なります。

また、訪問看護ステーションの場合は、ターミナルケア加算や特別管理加算の対象患者をもれなく算定するようにしましょう。

たとえば、末期がん患者への在宅看取りを行った際には、ターミナルケア加算を算定できます。ほかにも、在宅酸素療法中の患者へ訪問看護を実施した場合は、特別管理加算が対象です。

医師の指示書と、実際の訪問内容を一致させるように意識しましょう。

治療院・整骨院・鍼灸院のレセプトの書き方・コツ

整骨院や鍼灸院などの治療院では、算定できる範囲が明確に制限されています。

捻挫や打撲などの外傷性の負傷のみが算定することが可能です。逆に、慢性的な肩こりや腰痛などは算定できません。

部位ごとに算定できるため、左右や部位を明確に記載する必要があります。たとえば、右膝と左足首を捻挫した場合は、右足捻挫・左足首捻挫と、それぞれの部位別に記載してください。

歯科医院のレセプトの書き方・コツ

歯科医院のレセプトは、歯番号と処置の対応付けが重要です。なかでも、抜歯・充填・冠などは、必ず歯番号を記載する必要があります。

具体例を挙げると、25番のC2虫歯にコンポジットレジンを充填した場合は、CR充填(25)と記載します。

ほかにも、歯周病の疑いで歯周基本検査を行った場合は、病名に「歯周病」と記載しましょう。また、歯科疾患管理料は、月に1回のみ算定することが可能です。

ただし、同日同一歯に複数の処置を行った場合は、併算定できないケースがあるため注意してください。

レセプトの書き方の注意点

レセプトを書く際に気をつけたい注意点は、主に5つあります。

- ミスや不備をなくす

- 被保険者証の内容を入念に確認する

- 電子カルテと比較する

- 算定ルールや加算条件を入念にチェックする

- 記載の統一や見やすさを考慮する

それぞれの注意点について解説します。

ミスや不備をなくす

レセプトの書き方として注意したい点では、記載漏れや計算間違いなどのミス・不備が挙げられます。記載漏れや計算間違いがある場合は、返戻の原因になります。

また、患者氏名や病名、処置内容などの漏れ・誤記がある場合も、返戻の対象です。

具体例を挙げると、初診料を算定する際に、初診日がカルテ・レセプトに記載されていない場合は、返戻対象になります。

ほかにも、投薬の数量や単位を誤記している場合は、返戻や減額の原因につながるため、気をつけましょう。

被保険者証の内容を入念に確認する

レセプトを記載する際には、保険者番号や記号をはじめとした、被保険者証の内容を入念に確認しましょう。保険者情報の誤りは、支払い不可や返戻につながります。

また、保険者番号だけでなく、資格の有効期限や医療保険の種類なども正確であることが重要です。

たとえば、被保険者証が変更されているのにもかかわらず、旧情報でレセプトを作成すると、返戻の対象になります。

被保険者の内容を登録・記載する際には、ダブルチェック体制を整えるのが良いでしょう。

電子カルテと比較する

レセプトを記載する際には、電子カルテと比較するようにしましょう。レセプトに記載する内容がカルテの診療記録と一致していない場合は、返戻の対象になります。

具体例を挙げると、カルテに右肩捻挫と記載しているのにもかかわらず、レセプトで左肩と記載しているときは、返戻を受けます。

診療日や病名、診療処置・検査結果の記入漏れがないか確認するのがおすすめです。

算定ルールや加算条件を入念にチェックする

レセプトを作成するときは、算定ルールや加算条件を入念にチェックしましょう。点数表や加算条件に合致していない場合は、返戻や減点になりやすいです。

同日・同一患者での重複算定や、併算定不可などルール違反をしないように気をつける必要があります。

たとえば、初診料と再診料を同日に算定していると、併算定不可として返戻を受けます。

返戻・査定の量を減らしたい場合は、算定ルールや加算条件を入念に確認するのがおすすめです。

記載の統一や見やすさを考慮する

記載の統一や見やすさを考慮する点は、レセプトを作成する際の注意点として挙げられます。レセプトは読みやすく、統一された形式で作成することにより、チェック漏れを防ぎます。

具体例を挙げると、同じ病名や処置を複数表記する場合は、表記を統一させるようにしましょう。

また、カルテとレセプトを統一させることが重要になるため、表記統一を意識しながら記載するようにしてみてください。

レセプトの書き方に苦戦する場合は代行サービスの利用もおすすめ

レセプトの書き方に苦戦する場合は、レセプト代行サービスの活用がおすすめです。レセプト代行サービスは、レセプトの作成や点検などのレセプト業務を外部の業者に委託するサービスです。

レセプト対応実績を多く持つ経験豊富なスタッフがレセプト業務を行ってくれるため、返戻や減点を削減できます。

また、レセプト代行サービスの中には、院内スタッフの指導・教育をしてくれる会社もあります。

レセプト業務のノウハウを院内に蓄積できるため、レセプト業務をスムーズに行える環境を構築したい医療機関にもおすすめです。

レセプトの書き方に関するよくある質問

レセプトの書き方でよくある質問を4つ紹介します。

- 診療日と請求日がずれると問題がありますか?

- 同じ日に複数の処置がある場合、どう算定すればよいですか?

- 保険証の期限が切れていた場合は、どうすればよいですか?

- 返戻が多い場合、どのように改善すればいいですか?

診療日と請求日がずれると問題がありますか?

診療日と請求日は、必ず一致させる必要はありません。しかし、レセプトは月単位でまとめて請求するため、請求日が属する月の診療分でまとめることが基本です。

また、遅延がある場合は、保険者や審査側で確認が必要になり、返戻の原因になる場合もあります。

たとえば、4月25日に診療したが、請求作業が5月にズレた場合は、4月分として請求しましょう。

誤って5月分で請求すると、審査で返戻される可能性があります。

同じ日に複数の処置がある場合、どう算定すればよいですか?

同じ日に複数の処置がある場合は、診療報酬点数表で処置や加算の算定ルールを確認しましょう。

併算可能な処置はまとめて算定できますが、重複算定できないものは1回だけです。

具体例を挙げると、同じ日に関節注射を2回以上行った場合は、1回分しか算定できません。

算定ルールに沿った請求・作成が重要になるため、事前に診療報酬点数表を事前に確認しておきましょう。

保険証の期限が切れていた場合は、どうすればよいですか?

保険証の有効期限が切れていた場合は、原則、保険証での請求はできません。患者に新しい保険証を提出してもらい、再請求するのが一般的な流れです。

たとえば、4月1日に来院した際に、患者の保険証が3月末までで期限が切れていた場合は、診療自体は行えるものの、請求は患者の自己負担か、後日再請求する必要があります。

保険証の更新後に、再度レセプトを作成して保険請求を行うようにしましょう。

返戻が多い場合、どのように改善すればいいですか?

返戻が多い場合は、返戻の原因を分析し、共通のミスや不備を洗い出しましょう。チェックリストや標準化したフォーマットで確認すると、改善が早くできます。

具体例を挙げると、病名の記入漏れが多い場合は、レセプト作成前に、カルテと照合しましょう。

ほかにも、処置や検査の重複算定が多いときは、月ごとのチェック表を作成するのがおすすめです。

まとめ:レセプトの書き方のコツや注意点を把握してミスや返戻を少なくしよう!

レセプトの書き方はコツや注意点を把握していると、ミスや返戻を少なくできます。

とくに、返戻が多いと修正・再請求する手間が発生してしまい、医師・医療事務スタッフの負担が増えます。

また、レセプトの書き方やコツを把握していると、返戻・査定が減るため、未収を防ぐことが可能です。

多くのメリットがあるため、レセプトを作成する際には本記事で紹介した内容を参考にしてみてください。