「キーボードでのカルテ入力に時間がかかる……」

「タイピングミスによる誤入力が頻発している……」

このように、電子カルテの入力に課題を感じている方も多いのではないでしょうか。一方で、音声入力システムの導入に関して、コストや既存システムとの連携など、多くの疑問もあるでしょう。

本記事では、電子カルテの音声入力を導入するメリットや選び方、おすすめのシステムについて解説します。導入するメリットの再認識や適切なシステム選びの参考にしてみてください。

この記事の内容

電子カルテの音声入力とは?

電子カルテの音声入力とは、医師やスタッフがマイクを通じて発話した内容を自動でテキスト化する機能です。

従来のキーボード入力とは異なり、手を使わずに患者情報や診療記録を入力できるため、診察中の負担を軽減し、業務効率化につながる点が魅力です。

近年の技術進化により、AIを活用した音声認識の精度が向上し、専門的な医療用語や略語にも対応できるようになりました。

そのため、現在多くの病院やクリニックでカルテ入力の時間短縮や作業負担の軽減を目的に、音声入力システムの導入が進んでいます。

電子カルテの音声入力活用シーン

電子カルテの音声入力は、診療スタイルに応じた活用が可能です。ここでは、外来診療と在宅診療の活用イメージについて解説します。

- 外来診療

- 在宅診療

外来診療

外来診療では、限られた診察時間の中で、診察・説明・カルテ記入を効率的に行うことが求められます。音声入力を活用するメリットは、医師は患者と対面しながらスムーズに電子カルテへ記録を残せることです。

キーボード入力と比べ、視線を外さずに患者とコミュニケーションがとれるため、診察の質向上や患者の満足度向上も期待できるでしょう。

また、AI音声認識技術の発達で、医療用語や略語の自動変換精度も向上しており、誤入力のリスクも軽減されてきています。診察後のカルテ記入時間を短縮することで、医師の業務負担を軽減しつつ、診療の効率化にもつながります。

在宅診療

在宅診療では、患者の自宅や介護施設で診察するため、持ち運び可能なデバイスでのカルテ入力が求められます。

音声入力を活用すれば、移動中や診療後の隙間時間にカルテを記入できるため、効率的な業務遂行が可能です。

特に、高齢者や要介護患者を診る際には、患者との対話に集中できる点も大きなメリットといえるでしょう。

音声入力を活用することで、患者とのコミュニケーションを妨げることなく、リアルタイムで診療内容を記録でき、教務効率化につながりやすくなります。

さらに、訪問先での記録作業を迅速に行えるため、次の診療へスムーズに移行でき、1日の診察件数を増やすことも可能になるでしょう。

電子カルテに音声入力を導入するメリット

電子カルテに音声入力を導入することで、業務の効率化や患者とのコミュニケーション改善など、多くのメリットが期待できます。

ここでは、導入による3つのメリットを紹介します。

- 入力にかかる手間の削減で業務効率化につながる

- 提供する医療の質が向上する

- 患者と密度の高いコミュニケーションが取れる

入力にかかる手間の削減で業務効率化につながる

音声入力を活用することで、診察中にリアルタイムでカルテに記録できます。

診察後にまとめて入力する時間を削減できるため、診察の流れがスムーズになり、1日に対応できる患者数の増加も見込めるように。

医師の負担が減ることで、診察時間の最適化など、効率的で質の高い診療を提供できる状態に近づけるでしょう。また、医療クラークや事務スタッフが後から入力する作業負担も減るため、結果として医療現場全体の業務効率の向上にも寄与します。

提供する医療の質が向上する

音声入力の活用により、手入力では省略しがちな診療の詳細情報も記録しやすくなります。

特に、患者の症状の経過や医師の所見を口頭で説明しながら入力できるため、診療記録がより充実し、正確性が向上します。

正確で充実した診療記録が残ることで、医師やスタッフ間での情報共有もスムーズになり、適切な診療や迅速な対応が可能に。これにより、診療の一貫性が保たれ、提供する医療の質向上にもつながるでしょう。

患者と密度の高いコミュニケーションが取れる

医師がキーボードに向かって入力する時間が減ることで、患者と向き合う時間が増え、より丁寧なコミュニケーションが可能になります。

患者の話をじっくり聞きながら診察を進められるため、症状や生活習慣について深く理解でき、適切な診療方針を立てやすくなります。

また、患者側も「しっかり話を聞いてもらえた」と感じやすく、医師や医療機関への信頼が深まり、満足度の向上にもつながるでしょう。

特に、初診や慢性疾患の患者に対しては、丁寧な対話が適切な治療方針の決定や患者の治療意欲(アドヒアランス)の向上にも寄与するため、密度の高いコミュニケーションがより大切になります。

電子カルテの音声入力システムの選び方

電子カルテの音声入力システムを選ぶ際は、業務の効率化や診療の質向上を実現できるかどうかがポイントになります。

ここでは、システム選びの際に確認すべき4つのポイントについて解説しますので、ぜひ参考にしてください。

- 音声認識の精

- 既存の電子カルテとの連携

- シンプルな操作性

- セキュリティ・プライバシー対策

音声認識の精度

電子カルテの音声入力システムを選ぶ際に、音声認識の精度は重要なポイントの一つです。

医療現場では、一般的な音声認識ソフトでは対応しきれない専門的な医療用語や略語が頻繁に使われるため、医療特化型の音声認識エンジンを搭載しているかを確認しましょう。

また、診療科ごとに専門用語が異なるため、自院の診療科に適した用語に対応できるシステムかもチェックしておくと安心です。

さらに、AI学習機能の有無もポイントです。AIを搭載したシステムでは、使用回数が増えるほど医師の話し方や発音の癖に適応し、認識精度が向上します。

たとえば「BP」と発話した際に「血圧(Blood Pressure)」と自動変換する学習機能があれば、入力ミスが減り、よりスムーズな記録が可能になるでしょう。

既存の電子カルテとの連携

現在すでに電子カルテを導入している場合は、音声入力システムとの互換性を確認しておくことが大切です。

電子カルテのメーカーによっては、特定の音声入力ソフトにのみ対応している場合があるため、互換性のチェックは欠かせません。

たとえば、互換性があり、電子カルテに直接入力できるシステムであれば、音声認識で変換されたテキストを即座にカルテに反映できます。

一方で、互換性がない場合は、一度メモ帳などに入力してからコピー&ペーストするなどの手間が発生する可能性も考えられるでしょう。導入後に思わぬ負担を増やさないためにも、事前にメーカーなどに問い合わせて対応状況を確認しておくと安心です。

シンプルな操作性

診察中にスムーズに音声入力するためには、直感的に使えるシンプルな操作性が求められます。医師は診察や患者対応に集中する必要があるため、システムの操作が煩雑だと、かえって業務の負担が増える可能性があります。

操作性の面では、以下の点をチェックしておくと良いでしょう。

- 診察中にストレスなく使用できるか(起動や入力の手間が少ないか)

- 音声入力後の誤認識を簡単に修正できるか(手入力との併用が可能か)

- モバイル対応の有無(往診・訪問診療の実施で、タブレットやスマホを利用できるか)

たとえば、訪問診療を実施しているクリニックでは、モバイル対応の音声入力システムを導入することで、自宅や施設での診察後すぐにカルテ入力できます。帰院後の記録作業を減らせるうえ、業務の効率化も図れるでしょう。

セキュリティ・プライバシー対策

電子カルテには、患者の個人情報や診療記録が含まれるため、セキュリティ対策が万全であることが必須です。

チェックするポイントは、以下の通りです。

- データの暗号化やアクセス制限が適切に設定されているか

- 厚生労働省の医療情報ガイドラインに準拠しているか

- クラウド型システムの場合、サーバーの管理体制やデータの保管場所が適切か

音声入力システムによっては、周囲の会話を誤って記録してしまうケースもあります。

たとえば、診察室内の雑談や他のスタッフの会話がカルテに誤記されると、情報の正確性に影響を及ぼす可能性もあります。そのため、医師の声のみを識別し、余計な音声を除外するフィルタリング機能が備わっているかも確認しておくと安心です。

セキュリティが不十分なシステムを選んでしまうと、情報漏洩やサイバー攻撃のリスクが高まるため、導入前にしっかり比較検討することが重要です。

電子カルテの音声入力におすすめのシステム7選

電子カルテの音声入力システムには、それぞれ異なる特徴や強みがあります。

ここでは、特におすすめの6つのシステムを紹介します。

- medimo

- AmiVoice

- MEDISMA AIクラーク

- HOPE Lifemark-Voice

- Kanavo

- メルプvoice

- AI・音声電子カルテ総合システム

medimo

| 主な機能 | 医療用語の文字起こし SOAP形式に自動要約 要約形式のカスタマイズ 専用デバイスにより電子カルテに連携可能 |

|---|---|

| 料金 | 要問い合わせ |

| 運営会社 | 株式会社Pleap |

medimoは、電子カルテの音声入力とAI要約を活用するアプリです。診察中の会話をリアルタイムで音声入力し、AIが約10秒で診察に必要な情報を抽出、SOAP形式で記録を作成できるのが特徴です。

2024年の大幅なアップデートにより、電子カルテに似たUIの採用、操作性の向上、オンプレ型電子カルテとのシームレスなデータ連携が実現しました。さらに、糖尿病内科専用AIの提供も開始し、専門医と共同開発したテンプレートにより、診療の質向上に貢献します。

AmiVoice

| 主な機能 | 事前登録不要の高精度音声認識機能 医療用語に特化した辞書搭載 ハンドマイクによる直感的操作 幅広い電子カルテとの互換性 |

|---|---|

| 料金 | 要問い合わせ |

| 運営会社 | SCSK株式会社 |

AmiVoice® Ex7 Clinic / HospitalClientは、キーボードなしで電子カルテを作成できる医療向け音声入力システムです。

事前の声の登録が不要で、誰でもすぐに利用できるのがメリットです。

ハンドマイクを活用することで、音声入力だけでなく修正・挿入・削除の操作も可能なため、診察中にスムーズに入力できるでしょう。

MEDISMA AIクラーク

| 主な機能 | AIによるSOAP形式の自動下書き機能 QRコード連携による電子カルテ対応 モバイル対応(スマホ・タブレット利用可) |

|---|---|

| 料金 | 要問い合わせ |

| 運営会社 | 株式会社HERO innovation |

MEDISMA AIクラークは、電子カルテの音声入力とAI要約を活用し、診察中の会話を自動でSOAP形式の下書きとして出力するシステムです。

これにより、医師のタイピング作業を大幅に削減し、電子カルテの作成負担を軽減します。

また、QRコードを活用した連携機能により、クラウド型・オンプレ型のどちらの電子カルテにも対応。さらに、スマホやタブレットでも利用可能なため、訪問診療や院内の別室でも活用できるのがポイントです。

HOPE Lifemark-Voice

| 主な機能 | 高精度なAI音声認 電子カルテとのシームレスな連携 クラウド型でハードウェア設置不要 ハンズフリーでリアルタイム入力 |

|---|---|

| 料金 | 要問い合わせ |

| 運営会社 | 富士通株式会社 |

HOPE LifeMark-Voiceは、病院向けの音声入力ソリューションです。

国内シェアNo.1のAI音声認識技術「AmiVoice」を採用し、医療用語に対応した高精度な音声認識が可能。音声メモの作成や転記作業も簡単に行えるのも特徴です。

また、当システムはクラウドサービスのため、ハードウェアの設置が不要で、VPNを介したセキュリティ環境があれば利用可能。ライセンスの増減にも柔軟に対応しているため、導入しやすい点も魅力でしょう。

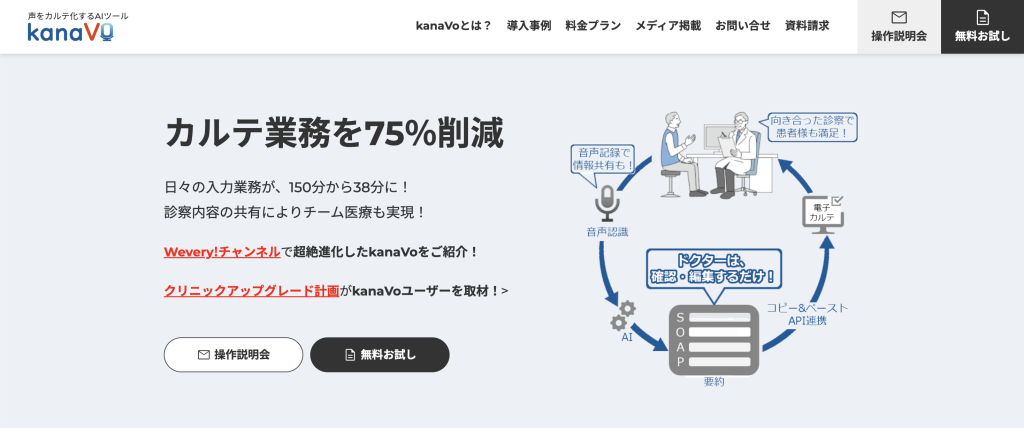

KanaVo

| 主な機能 | 診察内容の振り返り機能 診察の見える化機能 電子カルテへの転記 |

|---|---|

| 料金 | 初期設定費用:55,000円 年間利用料:528,000円 ※無料お試しプランあり |

| 運営会社 | kanata株式会社 |

kanaVoは、診察時の会話を音声入力でカルテ化し、電子カルテへ転記できるシステムです。

直感的に記録を確認できる一覧画面を備えており、診察の詳細を簡単に検索可能できるのが特徴。診察内容の振り返りが簡単にできるため、チーム医療の連携強化にも役立ちます。

また、診察ごとのタグ付けも可能で、診療内容の整理や記録の視認性向上にも貢献します。

メルプvoice

| 主な機能 | ワンクリックで電子カルテに送信 リアルタイムでの文字変換 初期費用0円・手頃な月額料金 |

|---|---|

| 料金 | 初期費用:0円 月額料金:11,000円 |

| 運営会社 | 株式会社HERO innovation |

メルプVOICEは、診療内容を音声入力し、電子カルテへ即座に送信できるシステムです。

アプリを起動して診療内容を話すだけで、リアルタイムに文字変換され、修正も可能。変換後のテキストはワンクリックで電子カルテに送信できるうえ、院内ネットワーク専用の電子カルテにも対応しています。

また、初期費用0円で導入できるため、コストを抑えて音声入力を試したい方にもおすすめです。

AI・音声電子カルテ総合システム

| 主な機能 | 音声歯周検査 対話記録機能 多彩なオプション機能との連携 |

|---|---|

| 料金 | 要問い合わせ |

| 運営会社 | 東和ハイシステム株式会社 |

AI・音声電子カルテ統合システムは、歯科診療のDX化推進に特化した電子カルテシステムです。AI音声認識技術を活用し、治療の流れをガイドしながらスムーズにカルテ作成できるのが特徴です。

iPadとの統合にも対応しているため、直感的な操作も可能。特に、以下3つのシステムを統合することで、正確な診療記録の作成をサポートします。

- 音声歯周検査(P-Voice)

- 音声電子カルテ(Karte-Voice)

- 対話記録(Rec-Voice)

さらに、電話着信時の顧客情報表示やクラウド予約管理、オンライン診療、デジタル診察券など、多彩なオプション製品との連携ができるのも魅力です。

電子カルテの音声入力を導入する際の懸念点

電子カルテの音声入力システムには多くのメリットがある一方で、導入時に考慮すべき課題や注意点もあります。

ここでは、導入前に確認しておくべき4つの懸念点について解説します。

- 導入・運用コストがかかる

- 医師・スタッフの周知と教育に時間がかかる

- 診療科や診療スタイルによっては適さない場合もある

- 患者のプライバシーに配慮する必要がある

導入・運用コストがかかる

既存の電子カルテに音声入力機能を追加する場合、専用のソフトウェアやハードウェアの導入費用が発生することがあります。

特に、医療用語に特化した高精度な音声認識システムを選ぶ場合、コストが高くなる傾向があります。

さらに、クラウド型の音声入力システムを導入する場合は、初期費用に加えて月額利用料が発生するため、継続的なコストがかかる点も考慮すべきポイントです。

小規模なクリニックでは、導入費用だけでなく、ランニングコストとのバランスを含めて慎重に検討する必要があるでしょう。

医師・スタッフの周知と教育に時間がかかる

音声入力システムを現場でスムーズに活用するためには、医師やスタッフがシステムを適切に使いこなせるようになる必要があります。

導入時には、システムの基本的な使い方や音声認識の精度を向上させるための研修などが必要になることもあるでしょう。特に、誤認識が発生した際の修正方法や、医療用語の登録・調整などの操作を覚えるまでには一定の学習期間が必要です。

また、システムに慣れるまでは、音声入力とキーボード入力を併用することもあり、一時的に業務負担が増える可能性もあります。音声入力システムの導入によって、既存の診療の流れや運用フローの変更が必要になるケースもあるため、導入後の柔軟な対応も必要になるでしょう。

診療科や診療スタイルによっては適さない場合もある

電子カルテの音声入力は、すべての診療科や診療スタイルに適しているわけではありません。

たとえば、精神科や小児科など、患者との対話が診察の中心となる診療科では、音声入力の導入でカルテの記録時間は短縮できるでしょう。しかし、診療に不要な部分まで記録されてしまう可能性があるため、注意が必要です。

また、対話の文脈が重要となる診療では、要約や変換の精度が診療の質を左右することもあります。

一方で、整形外科や皮膚科など比較的定型的な記録が多い診療科では、音声入力がスムーズに機能し、業務効率化のメリットを享受しやすい傾向があります。導入を検討する際には、診療科や診療スタイルに適しているかどうかを慎重に見極めることが大切です。

患者のプライバシーに配慮する必要がある

診察室での会話をそのまま音声入力する場合、患者のプライバシー保護にも十分な配慮が必要です。

たとえば、複数の診察室が隣接しているクリニックでは、音声入力を使用することで他の患者やスタッフに診療内容が聞こえてしまう可能性も考えられます。

診察室のドアが開いているときは音声入力を控えるか、可能であれば個室での利用も検討すると良いでしょう。

また、周囲の雑音や他の会話を拾って記録することを防ぐため、医師の発話のみを認識するフィルタリング機能が備わっているとより安心です。

また、電子カルテと連携する際のデータの保存・送信に関しても、データ暗号化などのセキュリティ対策が十分に取られているかを事前にチェックしましょう。情報漏洩リスクを最小限に抑えた運用が大切です。

まとめ:電子カルテを音声入力して業務効率化を図ろう

電子カルテの音声入力システムは、導入コストなどの懸念点もありますが、診療科や診療スタイルによっては大きなメリットを得られる可能性があります。

特に、今までカルテ入力にかかっていた手間を削減できる点においては、医師やスタッフの業務効率化に大きく寄与するでしょう。

ただし、導入を検討する際には、音声認識の精度や操作性、セキュリティ面などを十分に考慮し、複数のシステムを比較検討することが大切です。自院に適した音声入力システムを選び、業務効率化を実現しましょう。